Amor só de mãe: Drama e estigma de mães de adolescentes privados de liberdade (Parte II)

RESUMO: Amor só de Mãe: Drama e estigma de mães de

adolescentes privados de liberdade é um estudo etnográfico através de uma

descrição sócio – antropológica sobre a realidade dessas mulheres/mães. O

estudo é fruto de uma pesquisa monográfica que foi realizada em 2012 e 2013 com

mães de adolescentes internos na Unidade Socioeducativa de Internação Masculina

Sentenciados I/UIMS, localizada em Porto Velho – RO. Com objetivo geral de

evidenciar as consequências sociais provocadas pelo vínculo entre a mãe e o

filho adolescente privado de liberdade, e os seguintes objetivos específicos:

1) Investigar a recepção e o atendimento das genitoras dos adolescentes em

internos na UIMS-I, identificar os marcadores simbólicos dessa situação; 2)

Fornecer para sociedade em geral, um estudo compreensivo da realidade de

buscando dessas mulheres, a partir da perspectiva de direitos e 3) Identificar

e demonstrar as expectativas e angústias dessas mulheres e mães, e as dimensões

sociais do fato de ser mãe de um adolescente em conflito com a lei. A primeira

parte do trabalho foi publicada no ANO 17, Volume 1 – Janeiro/Junho de 2015.

Palavras Chave: Drama; Liberdade; Estigma; Porto

Velho.

Resumo: Amor só de Mãe: Drama e estigma de mães de adolescentes

privados de liberdade é um estudo etnográfico através de uma descrição sócio –

antropológica sobre a realidade dessas mulheres/mães. O estudo é fruto de uma

pesquisa monográfica que foi realizada em 2012 e 2013 com mães de adolescentes

internos na Unidade Socioeducativa de Internação Masculina Sentenciados I/UIMS,

localizada em Porto Velho – RO. Com objetivo geral de evidenciar as

consequências sociais provocadas pelo vínculo entre a mãe e o filho adolescente

privado de liberdade, e os seguintes objetivos específicos: 1) Investigar a

recepção e o atendimento das genitoras dos adolescentes em internos na UIMS-I,

identificar os marcadores simbólicos dessa situação; 2) Fornecer para sociedade

em geral, um estudo compreensivo da realidade de buscando dessas mulheres, a

partir da perspectiva de direitos e 3) Identificar e demonstrar as expectativas

e angústias dessas mulheres e mães, e as dimensões sociais do fato de ser mãe

de um adolescente em conflito com a lei. A primeira parte do trabalho foi publicada

no ANO 17, Volume 1 – Janeiro/Junho de 2015.

Palavras Chave: Drama; Liberdade; Estigma; Porto

Velho.

3.

UNIDADE, ADOLESCENTES E SUAS MÃES: CONTEXTUALIZANDO O

CENÁRIO DA PESQUISA

Diante dessa compreensão e se tratando de um método etnográfico, cujos

pilares metodológicos são compostos pela observação e descrição dos cenários do

campo, ao iniciar as atividades de campo, reservei uma boa parte do meu tempo

observando o espaço físico da Unidade de Internação Masculina Sentenciada I –

UIMS-I.

3.1.

Unidade Socioeducativa

Com base

no conhecimento do espaço das posições, que podemos recortar classes no sentido

lógico do termo, que dizer conjuntos de agentes que ocupam posições semelhantes

e que, colocados em condições semelhantes e sujeitos a condicionamentos

semelhantes, têm, com toda probabilidade, atitudes e interesses semelhantes. (1989, p. 136).

É essencial para uma melhor

compreensão desse estudo entender a função da UIMS-I e conhecer a estrutura que

ela dispõe para realizar o atendimento ao adolescente privado de liberdade e de

sua família. As unidades socioeducativas são estabelecimentos destinados a atender

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de internação, internação

provisória ou semiliberdade.

Em Porto Velho, existem quatro unidades socioeducativas e todas são

destinadas a internação (que pode chegar a três anos) ou internação provisória

(que não pode ultrapassar quarenta e cinco dias), e nenhuma unidade atende a

medida de semiliberdade, assim, percebemos o quanto o Governo do Estado

prioriza na gestão das medidas o caráter fechado do atendimento socioeducativo

oferecido aos adolescentes.

A gestão da unidade socioeducativa deve seguir em seus aspectos

pedagógicos, administrativos e arquitetônicos um conjunto de normas e

recomendações especificadas nos Parâmetros (2006) e na Lei (2012) do Sistema

Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, visando garantir ao

adolescente tratamento digno, atendimento humanizado e possibilidades de

educação e integração social.

3.1.1.

UIMS-I: Função e Estrutura

A

Unidade de Internação Masculina Sentenciada I é localizada zona leste de Porto

Velho, na Avenida Rio de Janeiro, Bairro Lagoa, destinada a atender

adolescentes entre 13 a 18 anos, em alguns casos a idade pode chegar até 21 anos,

daqueles adolescentes que estão em cumprimento de medida de privação de

liberdade

A

Medida socioeducativa de internação é prevista nos artigos 112 e 121 a 125 do

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aplicada pelo Juiz da Infância e da

Juventude aos adolescentes autores de atos infracionais, observado o devido

processo legal, assegurando-se ao adolescente as garantias individuais e

processuais previstas no ECA.

O ECA

atribui ao governo estadual a responsabilidade pela execução das medidas de

privação de liberdade e semiliberdade, em Rondônia, a Secretaria de Justiça do

Estado é a responsável e mantedora da

Unidade, que por sua vez designou a

Coordenadoria de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei - CAA/SEJUS

criada em 28 de dezembro de 2007, através da lei complementar nº 412, para

coordenar as 16 unidades socioeducativas do estado de Rondônia.

O objetivo da CAA

consiste em “promover

no estado de Rondônia, o atendimento ao adolescente em cumprimento de medida

socioeducativa com eficácia, eficiência e efetividade, de acordo com as leis,

normas e recomendações de âmbito Estadual e Nacional” (RONDÔNIA, 2012, p 06).

Sendo que missão da UIMS-I “é garantir o alto desempenho e o pleno

desenvolvimento cognitivo-social dos adolescentes sob sua responsabilidade”,

segundo consta em seu Plano Político Pedagógico - PPA (2012 p. 40).

Lembrando ainda que a

medida socioeducativa tem natureza sancionatório e conteúdo prevalentemente

pedagógico como especificado no artigo 18º do Regimento Interno da Unidade,

cabe a ela: 1) atender os adolescentes,

em internação, conforme os preceitos legais, 2) realizar a recepção do

adolescente inserido na internação e 3) Acolher os adolescentes após receber a

medida socioeducativa de internação. (p. 08).

A

unidade tem a capacidade de internação de quarenta adolescentes. E através de um levantamento nos registros de

entradas mensais de internos na UIMS-I, observa-se que a quantidade de

adolescentes de agosto de 2011 a Junho de 2013 variou entre 28 (vinte oito) a

46 (quarenta seis) internos, conforme tabela abaixo:

Outros dados coletados na

UIMS-I revelam que de 2009 a 2013 passaram pela Unidade o total de 240

adolescentes. No gráfico abaixo podemos perceber o quanto o número de entradas

de adolescentes cresceu de 2010 a 2012. Desses dados podemos concluir que a

unidade se depara com o desafio ainda maior, no sentindo de ter que atender uma

demanda crescente.

Não

consegui obter a data certa de inauguração da unidade, não há registros e

informações sobre a referida data na direção da UIMS-I e CAA. Como alguns anos

atrás houve um incêndio no prédio que abrigava a SEJUS, localizada na antiga

Esplanada das Secretarias, onde funciona hoje o Centro Político Administrativo

– CPA, na Avenida Farquar, muitos registros importantes foram pedidos no

incêndio, inclusive informações referentes ao histórico da Unidade.

No

entanto, conversando com os servidores efetivos mais antigos, oriundos do

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia

(IPERON), os mesmos relataram que no ano 2000, quando foram colocados à

disposição da Fundação de Assistência Social do Estado – FASER[1] e em

seguida lotados na UIMS-I.

Com

base na informação da lotação dos servidores mais antigos da unidade, podemos

chegamos à conclusão que, no mínimo, a UIMS-I funciona há treze anos, atendendo

adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação.

Os servidores

informaram, ainda, que durante esse tempo a unidade passou por diversas

reformas e construções, sua aparência estrutural foi alterada constantemente

nos últimos anos. Durante a realização da pesquisa de campo, presenciei duas

reformas na Unidade, uma em 2012 e outra ainda este ano.

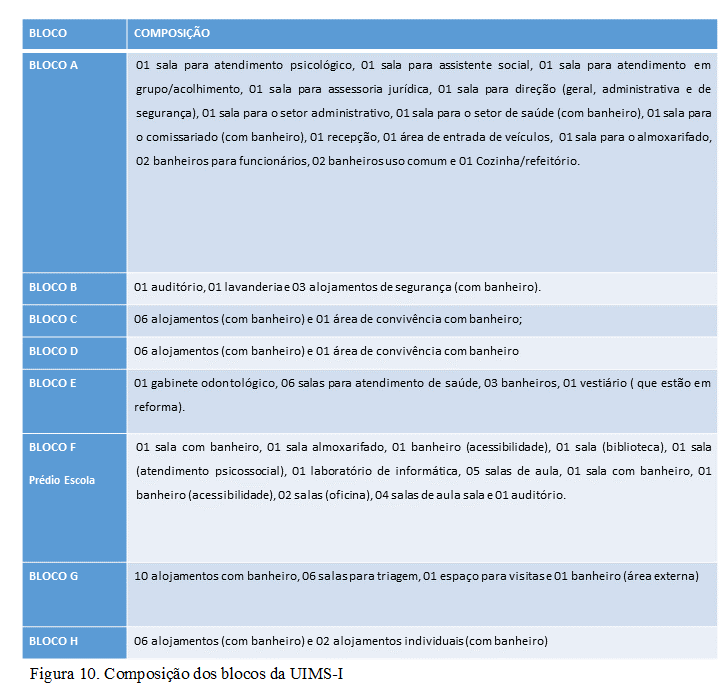

Hoje, a unidade possui

uma área aproximada de seis mil metros quadrados, e sua estrutura é composta por

uma quadra poliesportiva coberta e 09 (nove) Blocos, divididos conforme tabela

abaixo:

FONTE: RONDÔNIA, Plano Político Pedagógico da

UIMS-I.

A unidade

conta hoje em seu quadro de funcionários com 123 servidores, destes, 77 são

socioeducadores estatutários e emergências, 07 comissários (chefe de plantão),

08 socioeducadores em regime comissionado, 31 servidores da equipe técnica, que

inclui auxiliar administrativo, assistentes sociais, psicólogas, enfermeiras,

técnicas de enfermagem, professoras, coordenador pedagógico, diretor

administrativo, diretor de segurança e diretor Geral.

Os

socioeducadores constituem o maior grupo de servidores, além de serem os que

ficam mais próximos dos adolescentes durante toda a rotina da unidade. Antes de

iniciarem sua atuação na unidade, precisam passar por um curso de formação

básica de socioeducador com carga horária de 300 horas, sendo sua aprovação no

curso uma das fases do concurso público para socioeducador. Uma vez que o

socioeducador começa a desenvolver suas atividades na unidade, suas

atribuições, conforme o artigo 17º do regimento interno da Unidade consistem

em:

2)

Expedientes são os socioeducadores que trabalham oito horas

diárias, de segunda a sexta, dando apoio nas atividades e reforçando a

segurança da unidade.

3)

Escoltas são os socioeducadores que trabalham no mesmo regime

de hora dos expedientes, porém são responsáveis exclusivamente para acompanhar,

ou seja, “escoltar” os adolescentes nas audiências no Juizado da Infância e

Juventude e nos atendimentos externos, como consultas médicas, odontológicas e

tratamento no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

A unidade oferece aos adolescentes internos, os

serviços de atendimento com psicóloga e assistente social, atendimento com

técnica de enfermagem e enfermeira e atividades recreativas e esportivas. A

escolarização oferecida aos adolescentes durante a internação é realizada

através do ensino modular por professores da Secretaria Estadual de Educação,

sob coordenação do Centro Estadual dos Estudos de Jovens e Adultos Padre

Morett.

3.1.2.

Atendimento Socioeducativo.

O Manual de orientação Socioeducar para Programas de

Atendimento ao adolescente privado de liberdade (MPRO 2008) e o Plano Político

Pedagógico da Unidade (RONDÔNIA 2012) definem que o processo Socioeducativo é

constituído de três fases: inicial, intermediária e conclusiva, compreendendo

que:

As práticas socioeducativas, serão organizadas a partir das fases de

atendimento ao adolescente em conflito com a lei, desde o momento de sua

entrada na Unidade Socioeducativa até o

trabalho desenvolvido depois do desligamento, quando se dará sua inserção

sócio-familiar. Essas fases pretendem demarcar os diversos momentos pelos quais

passa o adolescente enquanto cumpre sua medida socioeducativa na Unidade. Elas

estruturarão o atendimento e organizarão as ações dos personagens envolvidos

(RONDÔNIA, PPA-UIMS-I, 2012, p. 32).

É necessário ainda ao termino do levantamento, a

realização de “entrevista

devolutiva, ou seja, reunir com educando e sua família para discutir o

diagnóstico” (MPRO, p. 17). Uma vez que é “a partir do Diagnóstico

Polidimensional que será elaborado o Plano Individual de Atendimento – PIA e a

partir da execução do PIA do adolescente será possível avaliar os avanços

ocorridos no período de privação de liberdade”. (MPRO. p. 19)

A terceira fase

(conclusiva) é a elaboração do PIA, que se constitui obrigatória, e

deve ser realizada no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias da data do

ingresso do adolescente no programa de atendimento socioeducativo de privação

de liberdade, é necessário a participação efetiva do adolescente e sua família,

levando em conta os seguintes pressupostos:

Portanto, a unidade precisa realizar o atendimento do

adolescente integrado com a família, partindo do respeito e compromisso em

atender com eficácia o adolescente, para tanto é fundamental inserir sua

família nessa missão socioeducativa.

3.1.3.

UIMS-I: O lugar das dimensões entre o visível e o invisível.

Ao fazer o estudo da vida

social de um determinado grupo social ou dos indivíduos de uma determinada

sociedade, é essencial olhar para o espaço e lugar, buscando compreender de que

forma esses elementos estão conectados com o seu objeto de estudo. Anthony

Giddens recomenda que enquanto pesquisadores da vida social, nós cientistas

sociais, devemos considerar “as práticas sociais, ao penetrarem no espaço e no

tempo, estão na raiz da constituição do sujeito e do objeto social” (2009, p.

24).

Tendo em vista esse

entendimento, seria impossível não situar a UIMS-I, uma vez que é nela que

estão internados os filhos das mães que constituem o grupo estudado nesta

pesquisa, e sua representação enquanto “espaço” onde realizei grande parte da

minha observação participante. Cujo “tempo” dessa vivência ofertou-me oportunidades

de descobrir aspectos importantes que contribuíram para pesquisa.

UIMS-I no contexto da

pesquisa é compreendida como o espaço de conexão entre diversos atores que

compõem o cenário da pesquisa (mães, familiares, adolescentes e servidores),

que através do seu cotidiano e rotina imprimem significados para a vida social.

Uma vez, que segundo Giddens, a “rotina (tudo que é feito habitualmente)

constitui um elemento básico da atividade social cotidiana”. Portanto, “O termo

cotidiano condensa exatamente o caráter rotinizado que a vida social adquire à

medida que se estende no tempo e no espaço” (GIDDENS, 2009, p. 25) e que

expressa a partir da nossa própria experiência suas noções.

O espaço transforma-se em lugar à medida que adquire

definição e significado. Sendo o lugar um mundo de significado organizado,

caracterizado como um arquivo de lembranças efetivas e realizadas que inspiram

o presente. (TUAN, 1930. p. 151). Podemos perceber a

UIMS-I como um lugar visto na sociedade através das dimensões do visível e do

invisível, que mesmo sendo um espaço institucional e concreto e vista e

reconhecida por uma pequena parte dos indivíduos (que geralmente estão ligados

a ela de alguma forma). Enquanto para maior parte dos indivíduos ela é vista,

porém não reconhecida ou ignorada.

A dimensão visível é manifestada pelos indivíduos que

interagem e acessam a Unidade, e que atribuem

diferentes significados para o mesmo lugar. Enquanto o servidor vê a Unidade

como o lugar que ele deve exercer sua função profissional, o adolescente a

enxerga como o lugar para cumprir medida socioeducativa e os familiares

enxergam como o lugar que se encontra internado um membro de sua família.

Unidade transforma-se em símbolos que ganharão

contornos conforme o olhar de cada grupo social, podendo representar o trabalho

para o servidor, castigo para o adolescente e o isolamento para os familiares

dos adolescentes. A dimensão invisível da unidade é manifestada através do

desconhecimento da sua existência por parte dos indivíduos que estão e passam

diariamente ao seu entorno, como pude notar ao conversar com alguns vizinhos e

morados do bairro, que relataram não saber da existência de uma unidade de

internação no bairro.

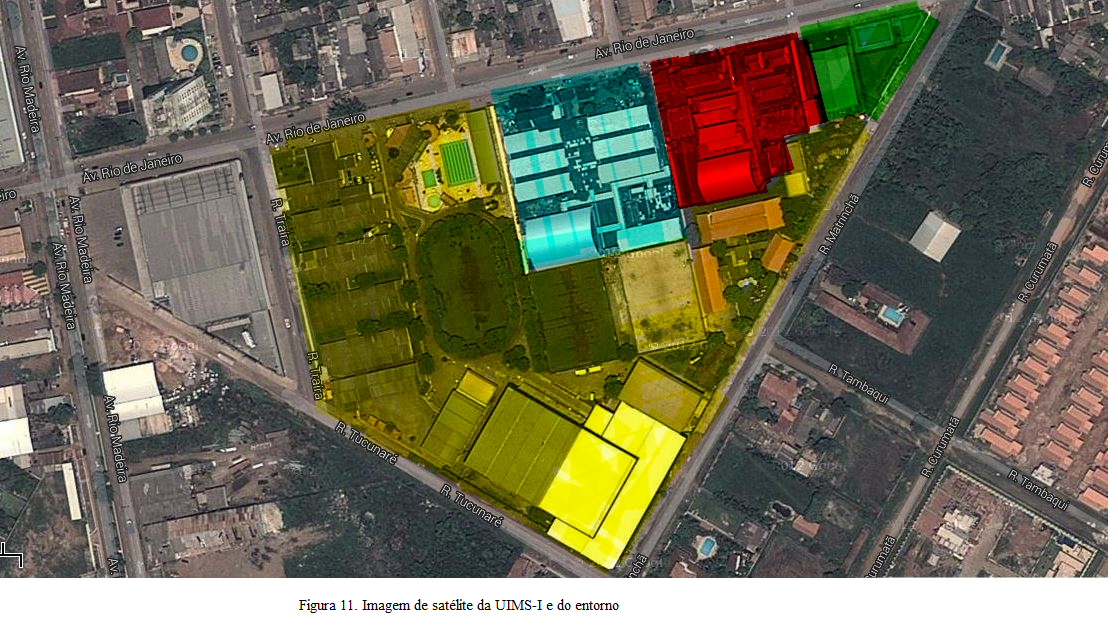

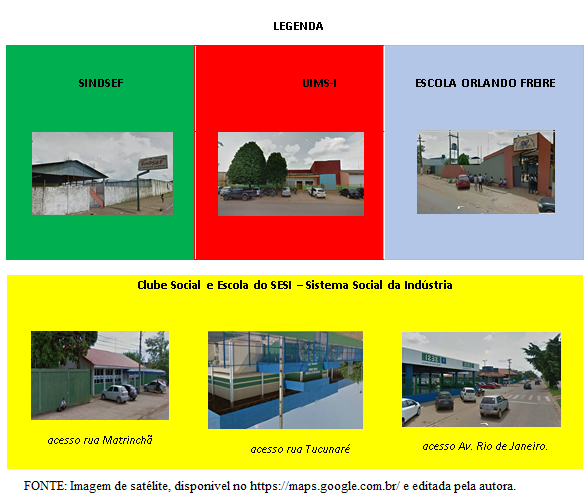

Essa dimensão também é notada nas instituições sociais vizinhas, como a

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Orlando Freire, Sede

Social do Sindicato dos Trabalhadores Federais do Estado de Rondônia –

SINDSEF-RO e da Escola e do Clube Social do Sistema Social da Indústria –

SESI-RO.

Que mesmo estando posicionadas no entorno da unidade, e sendo também

papel dessas instituições atenderem a sociedade em geral, as referidas

instituições nunca propuseram ou aceitaram fazer parcerias para realização de

projetos sociais na Unidade, convalidando assim, uma relação segregada,

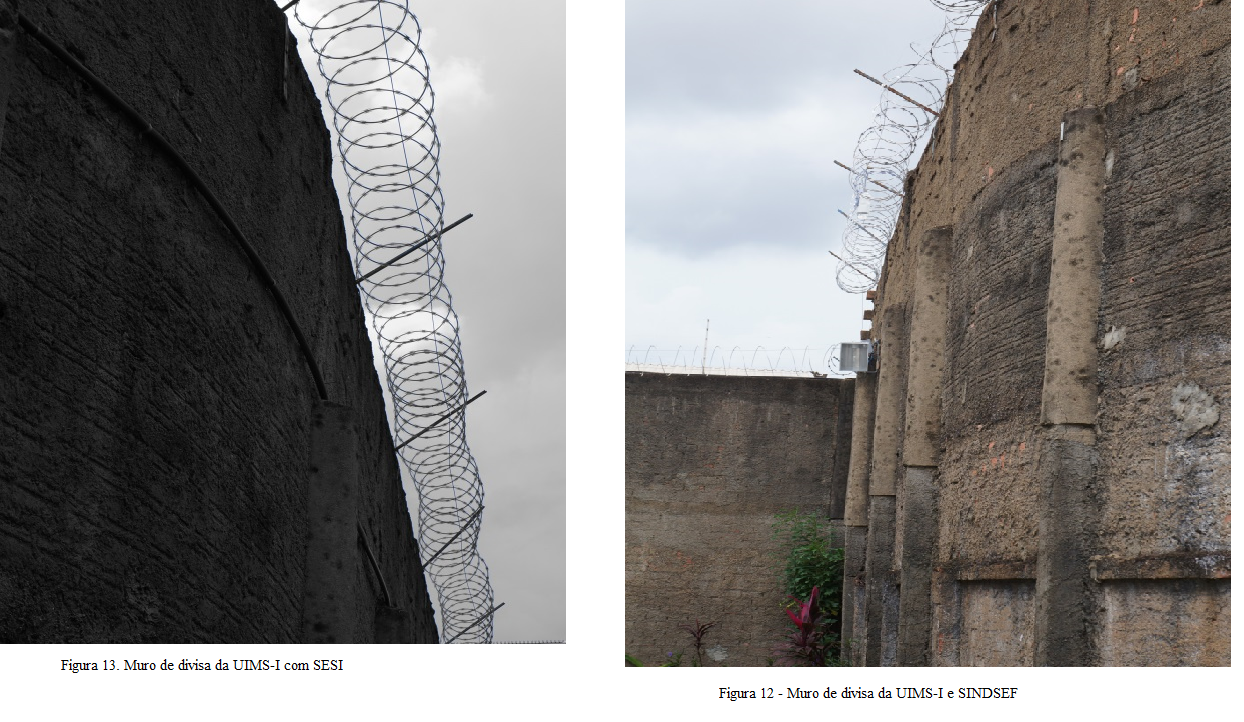

concretizada pela presença dos muros[2]. Demonstrando seu

distanciamento social em relação à outra instituição social espacialmente tão

próxima delas, como podemos perceber na figura a seguir.

Figura

11. Imagem de satélite da UIMS-I e do entorno.

Os muros das fotografias

acima não representam apenas a separação espacial, mas, sobretudo social, das

instituições mencionadas, reforçam o caráter totalizador da unidade e também

simbolizam, ainda, o muro social do preconceito, levantado pela sociedade

diante dos jovens envolvidos como a criminalidade, como explica Volpi:

Geralmente

este adolescente é rotulado de “infrator” e considerado um “perigo para a

sociedade”, devendo pagar pelo mal que cometera. Isto nos mostra que os deveres

e obrigações destes adolescentes vêm logo à torna no pensamento das pessoas e

seus direitos quase que esquecidos. Por trás de toda infração existe uma pessoa que sofreu e sofre influência do

meio que vive. (1997, p. 01).

A distância entre a realidade de integração desses jovens na

sociedade e as exigências legais de integração social indicados na legislação

de proteção ao adolescente (ECA e SINASE) são visíveis, reforçados a posição de

estado de exceção no qual os mesmos se encontram. Esse fato é identificado

através do que disse Agabem: “um espaço vazio, onde uma ação humana sem relação

como direito está diante de uma norma sem relação com a vida” (2008, p. 131).

3.1.4. A disciplina e

o cenário panóptico da unidade

Os cenários da unidade

evidenciam a grande preocupação do Estado com vigilância, priorizando, em nome

da segurança à reclusão dos adolescentes, agregando ao ambiente, elementos

como: os muros altos, as cercas de concertinas, as grades de ferro, lugares

escuros, bigornas, a distribuição dos socioeducadores em postos fixos de

vigilância, em vez de priorizar os aspectos pedagógicos no atendimento, que em

tese deveria ser socioeducativo.

Esses elementos em conjunto

com as disciplinas impostas pela instituição, como por exemplo: andar de cabeça

baixa e mãos para trás, revistas antes e depois de sair do alojamento, revistas

dos alojamentos, escoltas e contagem de internos objetivam, segundo Foucault

(2009), a “docilidade dos corpos”. E evocam as características do “Panóptico de

Bentham, que é a figura arquitetural dessa composição” como define Foucault ao

explicar o Panóptico.

O

Panóptico é um zoológico real; o animal é substituído pelo homem, a

distribuição individual pelo grupamento específico e o rei pela maquinaria de

um poder furtivo. Fora essa diferença (...). O Panóptico funciona como uma

espécie de laboratório de poder. Graças a seus mecanismos de observação, ganha

em eficácia e em capacidade de penetração no comportamento dos homens.

(FOUCAULT 2009 p. 193 -194)

Os socioeducadores utilizando assessórios militares

como coturnos e cartucheiras e o mesmo uniforme preto dos agentes

penitenciários, ajudam assim a reproduzir o cenário de prisão. Nesse ínterim,

as medidas socioeducativas perdem seu foco principal de caráter pedagógico. Não existe relação entre

socioeducador e adolescentes. Os socioeducadores só ficam próximos dos

adolescentes quando fazem escolta, ou seja, quando acompanham os mesmos em

alguma atividade ou local e nesse período só falam com os adolescentes o

extremamente necessário.

O comportamento do socioeducador é patrocinado pelo

Estado, que não promove cursos e capacitações continuadas e segundo relato de

um socioeducador a única formação que receberam foi um curso de formação

previsto no concurso que eles realizaram juntos com agentes penitenciários,

ministrado pelos mesmos professores.

Neste cenário, que mais parecer de reclusão do que de

reintegração como prever as medidas socioeducativas. A estrutura física, as

regras e as formas de organização da unidade, inclusive a formação oferecida

aos socioeducadores que atuam nela, são moldadas em torno do modelo

penitenciário, percebe-se que a função prática da unidade socioeducativa é

similar à função da prisão, que consiste na:

Uma das primeiras

observações que me chamou atenção ao olhar para a unidade, foi perceber como o

próprio nome Unidade de Internação Masculina Sentenciada I constitui em si um

rotulo pejorativo. A palavra “sentenciados” é um adjetivo e substantivo

masculino utilizado para identificar o indivíduo que recebeu uma sentença

condenatória criminal, que indica que os indivíduos que estão naquele espaço já

cometeram crimes, e mesmo que o ECA considere esses jovens imputáveis

penalmente, a palavra “sentenciados” funciona como uma representação da

penalidade atribuída a esses jovens.

Indo ao encontro do que

Foucault (2009) define como a elevação da penalização, sendo sua própria representação

“maximizada e não sua realidade corpórea” (p. 115), podemos concluir como

propõe Foucault que “a arte de punir deve, portanto, repousar sobre toda uma

tecnologia da representação” (p. 124), dessa forma a:

Eficácia da pena está na

desvantagem que se espera dela. O que ocasiona a “pena” na essência da punição

não é a sensação do sofrimento, mas a idéia de uma dor, de um desprazer, de um

inconveniente — a “pena” da idéia da “pena”. A punição não precisa, portanto

utilizar o corpo, mas a representação. (FOUCAULT, 2009 p. 114).

O caráter de instituição total é manifestado não apenas nos

procedimentos que envolvem os internos, mas no atendimento aos visitantes, que

são submetidos as normas e regras para entrarem na unidade. Esses procedimentos

são legitimados pelo discurso da segurança, tais

elementos são característicos do que Goffman nomeia como a “vida intima da instituição total”, que

consiste em consideramos:

3. 2. As disciplinas e a vida do adolescente na Unidade.

Ao avaliar se realmente são oferecidos ao adolescente

interno na Unidade os direitos e o atendimento previstos e especificados no ECA

e no SINASE, abordados no item 2.1, 2.1.1 e 2.1.2 deste capítulo, conclui-se

que a unidade terá um longo caminho a percorrer para chegar ao mínimo do

exigido pela legislação citada. Mesmo havendo um grande avanço no atendimento

oferecido aos adolescentes, sendo que a unidade conta com um número de

profissionais suficientes na equipe técnica para realizar atendimento, bem como

o número de internos é o apropriado para a estrutura da unidade, conforme a

definição do próprio SINASE.

É desconcertante observar que ainda predomine na

rotina da unidade ações e procedimentos oriundos da dinâmica carcerária,

mostrando o quanto o sistema socioeducativo é semelhante ao sistema

penitenciário. Os adolescentes, por exemplo, são encaminhados para medida

socioeducativa pelo Juizado da Infância e Juventude ou via Delegacia Especial

de Atendimento ao Adolescente Infrator – DEAAI, e cabe à unidade acolher e

abrigar esses adolescentes, o que geralmente é feito pela equipe de

socioeducadores através do procedimento de recepção.

O procedimento de recepção consiste no adolescente

passar por revista das roupas, dos cabelos, de objetos pessoais, retirada de

piercings[3],

alargadores[4]

e brincos, revista íntima, onde ele deve retirar diante de dois socioeducadores

toda a sua roupa, sem exceção de nenhuma peça. Em seguida, o adolescente é

levado para a triagem (quarto escuro e pequeno), onde permanecerá por três

dias até ser encaminhado para o alojamento para juntar-se aos demais internos.

Esses alojamentos são pequenos cúbicos, escuros,

insalubres, abafados e com pouca ventilação, onde as janelas e portas foram

substituídas por grades iguais às usadas em celas de presídios. As únicas coisas que podem

permanecer dentro do alojamento são colchões de espessura muito fina, que são

fornecidos pela unidade, televisão, aparelho de DVD ou videogame que cabe a

família levar para o adolescente, de duas a três mudas de roupas, dois lençóis

finos e produtos de higiene pessoal como sabonete, creme dental, escova de dentes,

pente e desodorante.

Para dormir, os adolescentes colocam sobre o chão ou

em camas de concreto seus colchões, bem como eles organizam e guardam seus

demais pertencem em algumas sacolas plásticas e as amaram nas grades do

alojamento. Todo esse conjunto de ações é utilizado para manter a organização

da unidade, dando contornos as disciplinas, como destaca Foucault (2009, p.

174):

As disciplinas, organizando as “celas”, os “lugares” e

as “fileiras” criam espaços complexos: ao mesmo tempo arquiteturais funcionais

e hierárquicos. São espaços que realizam a fixação e permitem a circulação;

recortam segmentos individuais e estabelecem ligações operatórias; marcam

lugares e indicam valores; garantem a obediência dos indivíduos, mas também uma

melhor economia do tempo e dos gestos.

O alojamento é conhecido e chamado pelos próprios

adolescentes internos como “cela”[5], e

a permanência dentro dele delineia mais um aspecto disciplinador e totalizador

da unidade, ao contrário dos preceitos do SINASE, que estabelece que o

alojamento deveria ser um local exclusivamente reservado para descanso.

Dentro da unidade, ele é destinado para reclusão dos

internos, sendo que é neles que os adolescentes passam maior parte do tempo,

principalmente nos finais de semana, onde são confinadas em tempo integral,

evidenciando a tendência de “fechamento” presente nas instituições totais, como

demostra Goffman (1974, p. 11):

Quando resenhamos as diferentes instituições de nossa

sociedade ocidental, verificamos que algumas são muito mais “fechadas” do que

outras, Seu “fechamento” ou seu caráter total é simbolizado pela barreira a

relação social com o mundo externo e por proibições a saída que muitas vezes

estão incluídas no esquema físico (…) A tais estabelecimentos dou o nome de

instituições totais.

O aspecto “fechado” da unidade e os controles de disciplina dão

contornos ao que Bourdieu (1989) nomeou de sistema simbólico, que doutrinam e

legitimam a dominação, por meio da violência simbólica, onde os sujeitos são

induzidos e submetidos a um conjunto de critérios e normas imposta através do

poder simbólicos, portanto:

Sistemas simbólicos cumprem a sua função política de instrumentos de

imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a

dominação de uma classe sobre a outra (violência simbólica) dando o reforço da

sua própria força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão

do Weber, para “domesticação dos dominados”. (BOURDIEU, 1989, p. 11).

Desse modo, os adolescentes passam por um processo de ressignificação de

valores, que é crucial para o seu desenvolvimento após sair da unidade, e que

pode ser desenvolvido de forma perigosa no regime de limitação da liberdade.

Podendo inclusive contribuir para construção de uma personalidade violenta ou

agravar a personalidade agressiva do adolescente.

Durante a privação de liberdade, o adolescente atribui suas preferências

e prioridades aos momentos como, as visitas de familiares, o lanche, as

atividades fora do alojamento, atendimento psicossocial, autorização para

utilizar boné, assistir filmes e participar de outras atividades culturais. Porém, nenhum desses momentos é comparando com o dia de

visitas. Receber a visita de seus familiares torna-se a maior alegria do

adolescente, tanto que a pior sanção disciplinar na opinião dos adolescentes e

dos servidores da unidade é a redução do tempo de visita.

O dia que antecede o dia de visita é marcado pela

ansiedade e preparação, os adolescentes escrevem cartas se arrumam, lavam suas

roupas para estarem vestidos da melhor maneira possível e capricham na limpeza

de seus alojamentos, tudo precisa ficar perfeito para receberem seus

familiares. A visita torna-se um fenômeno tão importante para esses

adolescentes que altera o cotidiano na unidade, entendendo que o cotidiano

segundo Certeau é aquilo que nos prende

intimamente, a partir do interior (1994, p. 31), ou seja, os adolescentes

alteram sua rotina intima e diária, para organizarem-se para receber suas

visitas.

3.3. Quando entra a

família: Dia de Visita.

Ainda que o SINASE estabeleça como um dos princípios

da execução da medida socioeducativa, o fortalecido dos vínculos familiares e

comunitários no processo socioeducativo, o espaço oferecido pela Unidade para

participação dos familiares durante a internação do adolescente ainda é mínimo.

Portanto, os familiares dos internos só podem acessar

a unidade nos seguintes casos: 1) para participar da entrevista com a equipe

técnica da unidade, que visa à elaboração do

Plano Individual de Atendimento (PIA) do adolescente, que é exigido pelo

Juizado da Infância e Juventude para acompanhar o desenvolvimento do mesmo

durante a medida; 2) Quando solicitado pela Direção e equipe técnica da

Unidade, geralmente para fins de levar alguma pertence ou documento ou tomar

ciência de faltas graves cometidas pelo adolescente e 3) Para visitá-lo no dia

e horário estabelecido pela direção da Unidade.

A visita é realizada todas as sextas-feiras, das 8

horas às 12 horas, sendo permitida a entrada dos familiares até às 11 horas.

Antes da entrada, os familiares precisam passar por revista íntima, a revista

dos pertences pessoais, da alimentação e dos objetos que levam para o

adolescente. A unidade estabelece regras para entrada de produtos, objetos e

alimentos, bem como a quantidade de cada item. Essa lista de regras encontra-se

nos anexos deste estudo.

3.3.1. Revista íntima

O momento da visita é tão esperado pelos adolescentes,

quanto por seus familiares, mesmo quando para esses o ritual de passar pela

revista, principalmente a revista íntima seja extremamente desagradável e

humilhante como apontaram todas as informantes. Todos os visitantes devem passar pelo procedimento da

revista íntima, que é realizado dentro do banheiro da unidade. No caso das

mulheres, duas socioeducadoras realizam a revista, no caso dos homens dois

socioeducadores.

O procedimento consiste no visitante retirar toda sua

roupa, agacha-se três vezes de frente e de costas sobre um espelho que fica no

chão, de forma que os (as) socioeducadores (as) possam enxergar algo que possa

está dentro do canal vaginal ou anal do (da) visitante. Em seguida também é

conferida a boca, os cabelos e as roupas do (da) visitante. No procedimento de

revista íntima e de alimentos nem sempre as socioeducadoras utilizam luvas e

máscaras. A falta dos materiais de higiene necessários para as funcionárias

realizarem as revistas é frequente.

A forma precária como a revista dos alimentos e a

revista íntima são realizadas na unidade, deixam tanto as/os servidores,

visitantes e adolescentes expostos a doenças e a contaminações. Todos os familiares com os

quais conversei durante a pesquisa, sem exceção, indicaram a revista íntima

como o pior procedimento pelo qual precisam passar para visitar seus filhos,

como relata a mãe:

Eu acordo bem cedo para fazer aquela comida gostosa

para o meu filho, levo a comida pra ele toda arrumadinha na vasilha de

plástico, tudo bonitinho, elas (referindo-se às socioeducadoras) bagunçam tudo.

Mistura tudo na hora de revistar, parece assim que estão mexendo com comida que

vai entrar para porco, eu fico muito chateada. (informante).

Eu faço de tudo para chegar

cedo, pois preciso entrar no trabalho às 10 horas, mas toda vez que eu chego na

unidade, sempre tem duas ou três mães na minha frente e mesmo assim eu demoro

muito para entrar. Elas (referindo-se as socioeducadoras) demoram muito tempo

revistando os alimentos e acabam atrasando muito para atender, eu sempre fico

pouco tempo com meu filho. (informante)

Observei que a demora na revista não é causada pela

suposta vagarosidade das socioeducadoras, mas pelo baixo quantitativo de

servidoras e à grande demanda de sacolas para serem revistadas, cada visitante

leva aproximadamente de 04 a 10 sacolas por visita. Contudo, o fato do

visitante levar muitas sacolas não significa necessariamente que tudo será para

um único adolescente.

Na maioria das vezes os produtos levados pelos

familiares não são apenas para o adolescente, mas para todos que estão no

alojamento com ele, principalmente para aqueles que não recebem visitas

frequentemente. Revelando assim

uma rede de solidariedades entre os familiares dos adolescentes e outros

internos na Unidade. Além da própria solidariedade existente entre eles,

conforme a seguinte observação:

Hoje presenciei um ato de solidariedade, um

adolescente que foi liberado semana passada, compareceu na visita mesmo sabendo

que não entraria, para entregar roupas e comidas para outro adolescente

internado na unidade, com quem dividiu alojamento e que nunca recebeu visita

(diário de campo. Agosto de 2012).

Nas observações realizadas nos dias de visitas, notei

o quanto os sentimentos de solidariedade e atenção permeiam o ambiente,

transformando o ato de visitar em demonstração de carinho, afeto e

companheirismo. Na maioria das vezes o adolescente compartilha o que sua mãe

trouxe com os demais colegas de alojamento que não receberam visitas. A mãe não

visita apenas o filho, ela visita todos os adolescentes que estão no alojamento

com ele.

3.3.2. A presença

predominante das mulheres nos dias de visita.

Quando iniciei a pesquisa, sabia empiricamente que as

mulheres, em especial as mães, eram as que visitavam com maior frequência os

adolescentes durante a internação. Esse dado foi confirmado na observação

participante e no levantamento de dados realizado através do livro de registro

de visitantes da unidade.

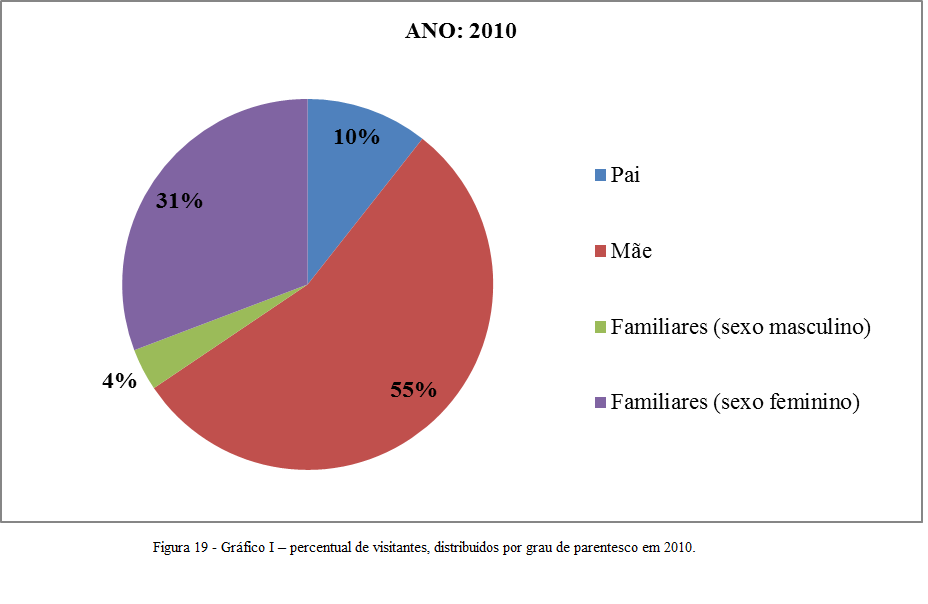

Com base no livro de registro de visitantes, é

possível observar que em 2010, os adolescentes receberam 546 visitas, das

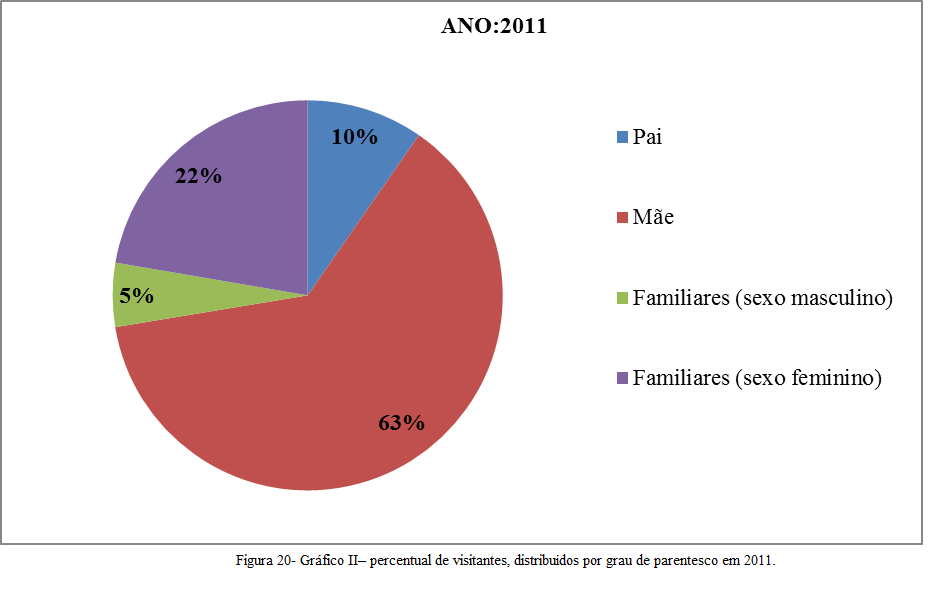

quais, 55% representam as visitas das mães (observe gráfico I). Em 2011, o número de visitantes dobrou, registrando o

total de 1.398 de visitas, sendo que o número de visitas das mães apresentou

crescimento, representando 63%, das visitas. (conforme gráfico II),

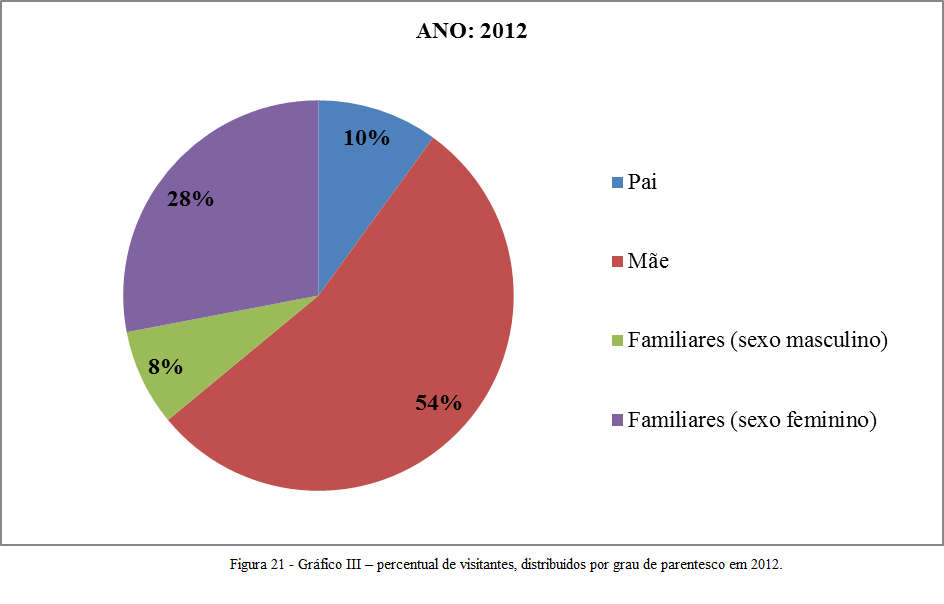

E em 2012, foi registrado o número total de 1.834 visitantes, destes 86%

é composto de mulheres, destas 54% são mães e 28% são avos, irmãs, tias e prima

(conforme gráfico III). O número de visitas dos pais em todos os anos represou

10% das visitas (conforme gráficos I, II e III).

Figura 19 - Gráfico I – percentual de visitantes,

distribuídos por grau de parentesco em 2010.

FONTE: Livro de visitas da UIMS-I, gráfico elaborados pela autora.

Figura 20- Gráfico II– percentual de visitantes,

distribuídos por grau de parentesco em 2011.

FONTE: Livro de visitas da UIMS-I, gráfico elaborados pela autora

Figura 21 - Gráfico III – percentual de visitantes,

distribuídos por grau de parentesco em 2012.

FONTE: Livro de visitas da UIMS-I, gráficos elaborados pela autora.

Esses índices refletem a seguinte realidade, as mães

em sua grande maioria, são não só as responsáveis em visitar o filho, como em

acompanhar o adolescente durante toda a execução da medida. Uma das possíveis respostas para o fato da

responsabilidade de acompanhar os filhos privados de liberdade recair sobre a

mãe pode ser explicada através da dificuldade dos pais em passar pela revista

íntima. No relato de uma informante, ela conta que o esposo é um pai muito

dedicado e presente, mas que não aceita passar pelo procedimento de revista íntima,

preferindo ficar sem ver o filho, como ela explica:

Ele diz que ele nunca

vai tirar a roupa pra outro homem e

muito menos deixar outro homem tocar nele,

ele diz que esse negócio de ficar se

agachando na frente de espelho não é coisa de macho que tem vergonha

não. Se tiver que fazer isso pra ver o filho, prefere nem ver. Ele não aceita

de jeito nenhum passar por essa humilhação.

O depoimento acima reflete

a própria consciência coletiva que Durkheim define como um “conjunto das

crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade

forma um sistema determinado com vida própria” (2010, p. 50). Onde os homens

compartilham uma concepção comum sobre a revista íntima ser algo impróprio para

os indivíduos do sexo masculino.

Conhecer o funcionamento e

os procedimentos ajuda a compreender a unidade de forma mais ampla, e a

entender os processos sociais que sobrecarregam a figura feminina e materna da

responsabilidade de acompanhar os filhos durante a internação, revelando os

significados do “Amor. Só de mãe”.

CONSIDERAÇÕES

A

partir desse estudo etnográfico, que consistiu na descrição e explicação dos cenários sociais que envolvem mãe e filho

privado de liberdade, com objetivo de evidenciar as consequências sociais

provocadas pelo vínculo entre mãe e filho no contexto de privação de liberdade

do filho adolescente.

E

para chegarmos na resposta para a seguinte pergunta: Por que recai sobre a

figura feminina a responsabilidade de acompanhar o filho adolescentes? Foi

necessário aprofundarmos nosso entendimento sobre os aspectos culturais,

históricos e sociais da maternidade, buscando compreender a relação entre mito

do amor materno e a expressão “amor só de mãe” à luz das teorias de Badinter,

Forna e Kitzinger, buscando compreender

os significados atribuídos pelos filhos através desta expressão.

Dessa forma, foi fundamental entender o

envolvimento desses jovens com a criminalidade, tendo em vista a necessidade de

contextualizar o que são medidas socioeducativas e compreender o sentindo da

“vida loka”, uma expressão adotada por eles para indicar um momento tão

delicado de suas vidas.

E para chegar ao objetivo da pesquisa, a

necessidade de desenvolvê-la como um artesanato intelectual como aconselha

Wright Mills, tornou-se um exercício desafiador, e, portanto, repleto de

dualidades. E assim, como todas as pesquisas, afinal, na pesquisa social, como

diria Bourdieu (1989, p. 18) nada é mais universal e universalizável que as

dificuldades.

Assim, o desafio de realizar uma pesquisa

etnográfica do cenário urbano, tornou-se através do campo meu ritual de

passagem de graduanda para graduada possível. De tal modo que cada relato

contado por uma mãe era como uma peça de um quebra cabeça, que às vezes parecia

ter sentido e em outros momentos eram confusos, causando dúvidas e

reflexões. Contudo, percebi o quanto

essa aparente confusão é própria de quem encarar a pesquisa de campo.

A

experiência de campo proporcionou-me uma experiência única, marcada por momentos

excepcionais de aprendizado e descobertas, que propiciou o contato com as mães,

os adolescentes, servidores e unidade, ampliando meus olhares diante da

pesquisa, sendo possível contextualizá-los através de descrição de suas

dimensões sociais, informações e dados, relatos, imagens e vivências.

A

realização da pesquisa por meio do contato mencionado torna visível o

descompasso entre o proposto pela legislação de proteção da criança e

adolescente (ECA e SINASE) e a realidade da unidade socioeducativa, que no

lugar de promover um processo socioeducativo, de caráter predominantemente

pedagógico, priorizam a vigilância e reclusão dos adolescentes, relevando-se

assim, sua posição enquanto instituição total.

Provocando

a necessidade de entender o que está na base dessas medidas socioeducativas,

que em primeiro momento, apresentam-se como uma política pública que ainda é

estigmatizadora das juventudes[6]

das classes mais pobres.

Os

significados por trás da frase “amor só de mãe” mostram o drama e o estigma que

marcam a vida dessas mães e de seus filhos, presentes na dicotomia da relação

que o filho estabelece em seu meio social, pois ao mesmo tempo que expressa

todo seu amor e devoção pela mãe, ele se identifica como um “vida loka”, fato,

que acarretam a ele e a própria mãe sentimentos de angústia e sofrimentos.

E

que são em parte, agravados por vários setores da sociedade que defendem

fervorosamente a redução da maioridade penal, sobre os pilares da falsa ilusão

de impunidade dos adolescentes infratores no Brasil. Demonstrando o quanto é necessário

que as pesquisas sociais e humanas, sobre medidas socioeducativas busquem

mostrar a realidade externa e interna dessas unidades de internação, dos

adolescentes e seus familiares.

Assim,

cheguei à resposta que recai sobre a mãe, a responsabilidade de acompanhar o

filho durante todo o processo de execução da medida, devido uma consciência

coletiva que projeta sobre a figura feminina a responsabilidade materna de

cuidar dos filhos, principalmente quando estão em situação de vulnerabilidade.

Sendo

as mães, diante desse entendimento, obrigadas a passar por todas as condições

impostas pela unidade para visitar seu filho, sendo a revista íntima uma

representação da violência simbólica na qual essas mães são submetidas. Que

consiste em um ato de imposição simbólica, que conforme Bourdieu trata-se de

uma ação que “tem a seu favor toda a força do coletivo, do consenso, do senso

comum, porque ela é operada por um mandatário do Estado, detentor do monopólio

da violência simbólica legítima” (1989, p. 146).

Deste

modo, espero que esse estudo desperte nas instituições de defesa dos direitos

humanos para necessidade de implantar políticas públicas efetivas, que busquem

de fato humanizar o atendimento socioeducativo e a estrutura física das

unidades de internação, tornando a família protagonista do processo de

socioeducação desses adolescentes.

Almejo

ainda, que essa pesquisa auxilie na construção de mecanismos que excluam essas

violências simbólicas presentes durante a execução do atendimento

socioeducativo e que contribuem para construção de estigmas do adolescente e

seus familiares. Enquanto não desconstruímos esses estigmas sociais que cercam

mãe e filho, não podemos promover uma transformação social na vida dessas

pessoas, e esse drama sempre estará presente em nossa sociedade.

Diante

dessa breve leitura do mundo que envolve mães, filhos e unidade socioeducativa,

busquei contribuir para uma ciência social que segundo Giddens (2009)

empenhem-se em primeiro lugar e acima de tudo, na reelaboração de concepções do

ser humano e de fazer humano, reprodução social e transformação social. E para finalizar,

lembro à importância que devemos dar as seguintes palavras de Florestan

Fernandes (1976, p. 26): “Em nossa época, o cientista social precisa tomar

consciência da utilização social e do destino prático reservado a suas

descobertas”.

REFERÊNCIAS

BADINTER, Elisabeth. Sobre a identidade masculina. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Nova

Fronteira, 1993.

_________. Um Amor

Conquistado: o mito do amor materno. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1985.

BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo: A experiência Vivida.

Difusão Européia do Livro. São Paulo. 1967

BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Tradução de

Maria Helena Kühner. 4 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.

_________. O Poder Simbólico.

tr. Fernando Tomaz. Rio de Janeiro: DIFEL, 1989.

BRASIL. Coletivos

Jovens de Meio Ambiente, Brasília - DF: S/E, 2006.

_________. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069, de jul. de

1990. 10. ed. Atual e corrigida. São Paulo: Saraiva, 2000.

_________. Levantamento Nacional do

Atendimento Sócio Educativo realizado pela Subsecretaria de Promoção dos

Direitos da Criança e do Adolescente, da Secretaria Especial de Direitos

Humanos, da Presidência da República (SPDCA / SEDH / PR) – 2006

_________. Sistema Nacional De Atendimento Sócioeducativo -SINASE.

Secretaria Especial dos

Direitos Humanos. Brasília: CONANDA, 2006.

_________. Sistema

Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE (LEI Nº 12.594 de

18/01/2012).

_________. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069, de jul. de

1990. 10. ed. Atual e corrigida. São Paulo: Saraiva, 2000.

_________. Levantamento Nacional do

Atendimento Sócio Educativo realizado pela Subsecretaria de Promoção dos

Direitos da Criança e do Adolescente, da Secretaria Especial de Direitos

Humanos, da Presidência da República (SPDCA / SEDH / PR) – 2006

CALLIGARIS, Contardo. A adolescência. São Paulo: Publifolha, 2000.

DURKHEIM, Emile. As regras do método sociológico. São Paulo, Ed. Martin Claret, 2002.

FORNA, A. Mãe

de todos os mitos: como a sociedade modela e reprime as mães. Rio de

Janeiro: Ediouro, 1999.

GOFFMAN,

Erving. Estigma: Notas sobre a

manipulação da Identidade Deteriorada. 4ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

_________. Manicômios, Prisões e

Conventos, São Paulo: Perspectiva, 1974.

JODELET, D. Representações

sociais: um domínio em expansão. In: As representações sociais. Jodelet,

D. (org.). Rio de Janeiro: EdUerj, 2001.

KITZINGER. S. (1978). Mães. Um estudo antropológico da maternidade. Lisboa: Ed. Presença,

1978.

LYRA. Diego. A república dos meninos: juventude, tráfico

e virtude. Rio de Janeiro: Mauad X: FAPERJ, 2013.

MACHADO, Lia

Zanotta. Masculinidades e violências:

gênero e mal-estar na sociedade contemporânea. In: Masculinidades. São

Paulo: Boitempo Editorial/Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2004.

_________. Campo

Intelectual e Feminismo: alteridade e subjetividade nos estudos de gênero. Brasília, Série

Antropologia, 1994.

MADEIRA.

Felicia Reicher. Quem mandou nascer

mulher? Estudos sore crianças e adolescentes pobres do Brasil. Rio de

Janeiro: Rosa dos Tempos,1997.

MALVASI, Paulo Artur. “Entre a frieza, o cálculo e a ‘vida loka’:

violência e sofrimento no trajeto de um adolescente em cumprimento de medida

socioeducativa”, Saúde e Sociedade, 156-170, 2011.

MESTRE, Simone de Oliveira. “Não é do brinca, é do Vera”: Um estudo de caso sobre meninas que

cumprem medida socioeducativa de privação de liberdade. ANAIS do II

CONINTER - Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades,

Belo Horizonte, 8 a 11 de outubro de 2013. INSS 2316-266X.

MISKOLCI R.. Do desvio ás diferenças. Teoria &

Pesquisa, nº47, São Carlos/UFSCar, 2005.

MISSE, Michel. Cinco teses equivocadas sobre a

criminalidade urbana no Brasil. Uma abordagem critica, acompanhada de sugestões

para uma agenda de pesquisas. Exposição apresentada no Seminário “Violência

e Participação social no Rio de Janeiro”, em 17 de abril de 1995. Texto

disponível na página http://www;necvu.ifcs.ufrj.br Acessado em 8/05/2011.

ONU. Regras

Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores (Regras de

Beijing) Adaptadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua resolução

40/33, de 29 de Novembro de 1985.

RONDÔNIA. Regimento Interno da Unidade Socioeducativa

de Internação Masculina Sentenciada I. Porto Velho. 2012.

_________. Plano Político Pedagógico da

Unidade Socioeducativa de Internação Masculina Sentenciada I. Porto Velho.

2012.

_________. Ministério Público. Manual de

Orientação para Programa de Atendimento ao Adolescente Privado de Liberdade.

- SOCIOEDUCAR. Porto Velho.

SAFFIOTI, Heleieth Iara

Bongiovani. Rearticulando gênero e

classe social. In: COSTA, A. de O., BRUSCHINI, C. (orgs.) Uma questão de

gênero. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos. 1992.

SCAVONE. Lucila. Dar a vida e cuidar da vida: feminismo e

Ciêncis Sociais. São Paulo: EDUNESP, 2004

SILVA. E. R. A.

e Gueresi, S. (2003) Adolescentes em

conflito com a lei: situação do atendimento institucional no Brasil.

Brasília: IPEA/Ministério da Justiça.

USP.4º Relatório Nacional sobre os Direitos Humanos no Brasil,

realizado pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo

(NEV-USP).

VELHO. Gilberto. Um antropólogo na cidade: ensaios de

antropologia urbana/Gilberto Velho; [Organizadores Hermano Vianna, Karina

Kuschnir, Celso Castro]. Rio de Janeiro, Zahar, 2013.

VITALE, Maria Amália.

Famílias mononoparentais: indagações. Revista

Serviço Social e Sociedade, n.71, ano XXIII, São Paulo: Cortez, Set/2002.

VOLPI, M. O adolescente e o ato infracional. Cortez Editora, 1997.

_________. Sem liberdade, sem direitos: a experiência de privação

de liberdade na percepção do adolescente. São Paulo: Cortez, 2006.

WELZER. Lang. Os Homens e o masculino numa perspectiva de

relações sociais de sexo. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2004.

ZALUAR, A. Exclusão e políticas públicas: dilemas

teóricos e alternativas políticas. Revista Brasileira de Ciências Sociais,

São Paulo, n. 35, Paulo, 1997. <www.scielo.org.texto>. Acesso em: 18 jun.

2011.

_________. A máquina e a

revolta: as organizações populares e o significado da pobreza. 2ª ed. São

Paulo: Brasiliense, 2000.

_________. Integração perversa:

pobreza e tráfico de drogas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.

_________. Teleguiados e

chefes: juventude e Crime. In: RIZZINI, Irene (org). A criança no Brasil

hoje: desafio para o terceiro milênio. Rio de Janeiro: Universitária Santa

Úrsula, 1993.

ZAMORA, M. H.

(2004). Outra América Latina para los

niños y adolecentes. In: RIZZINI, Irene, ZAMORA, Maria Helena, FLETES,

Ricardo (orgs.). Niños y adolecentes creciendo en contextos de pobreza,

marginalidad y violencia en América Latina. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio,

CIESPI, Childwatch Internacional.

ZOLA. E.

Le bonheur dês dames, Paris:

Fasquelle, 1988.

NOTAS

[1] Na época a FASER era responsável

pela gestão das medidas socioeducativas em Rondônia e foi extinta em 2007

[2]Essa situação foi verificada in

loco, quando observei que os muros apresentavam um sentindo mais amplo que

simplesmente que de uma fronteira física, lembrando a frase “o que os muros

sociais tem pra me contar” presentes na letra da música do grupo O Rappa.

[3] Piercing é uma maneira de modificar o

corpo humano, colocando peças de metal muito parecidas com brincos, que podem

ser colocadas em diversas partes do corpo.

[4] Alargadores são acessórios para modificação corporal que têm como objetivo aumentar a

perfuração dos lóbulos das orelhas

[5]Conforme os adolescentes e mães

relataram em nossas conversas.

[6]

Recentemente no Brasil tem-se enfatizado a utilização do termo no plural –

juventudes – como forma de assumir que o termo é plural, que há inúmeros

movimentos de juventude com temas de interesse, estratégias de atuação e formas

de organização diferentes entre si. (BRASIL. Coletivos Jovens de Meio Ambiente,

2006, p. 11).