Marcilene

de Souza Menezes (UFPA)

RESUMO: O presente

trabalho traz o resultado de minha pesquisa em relação a identidade cultural no

Marajó, abordando a figura do índio marajoara e sua influência na vida dos

brevenses. Para tanto nos embasaremos a princípio nos estudos de Pacheco

(2010), especialmente no texto “A conquista do ocidente marajoara: índios,

portugueses e religiosos em reinvenções históricas”. Para isso faço um

levantamento histórico dos índios que residiram na região marajoara, e de sua

importância para o processo de colonização dessa região. Além disso, faço uma

entrevista com uma família brevense oriunda do rio Mapuá, município de Breves,

apesar de não termos relatos que comprovem a ligação direta entre os

entrevistados com as tribos indígenas, podemos confirmar as influências dos

mesmos através de vários aspectos de sua cultura e costumes dos brevenses.

Buscaremos respaldo teórico em Hall, (2001). Tal trabalho revela, o final do

mesmo, que as identidades culturais das sociedades não são estáveis, nem fixas,

muito pelo contrário, conforme aponta Hall em “A identidade cultural na

pós-modernidade”.

PALAVRAS

CHAVE: Índio; Miscigenação; Preconceito; Identidade; Marajó.

1-

INTRODUCÃO

Neste trabalho,

investigaremos a temática relacionada aos povos indígenas no Marajó. Este

assunto foi escolhido por se tratar de um tópico que, apesar de relevante para

nossa comunidade, pouco tem sido discutido nos meios educacionais, como a universidade.

Em primeiro lugar abordaremos registros de ocupação indígena do Marajó. Para

tanto nos embasaremos a princípio nos estudos de Pacheco (2010), especialmente,

o texto “A conquista do Ocidente marajoara: índios, portugueses e religiosos em

reinvenções históricas”. Tal texto relata que no decorrer da história essa

identidade indígena foi reconstruída por grupos de outras nações, dentre elas

os portugueses, que vieram com uma proposta de catequizar os indígenas.

Sobre a consolidação,

Pacheco (2010, p. 15) relata “Resultando em frequentes tragédias para

consolidar um projeto de riquezas e ampliação de exércitos de almas”. No

entanto os nativos não assistiram inerte essa implantação.

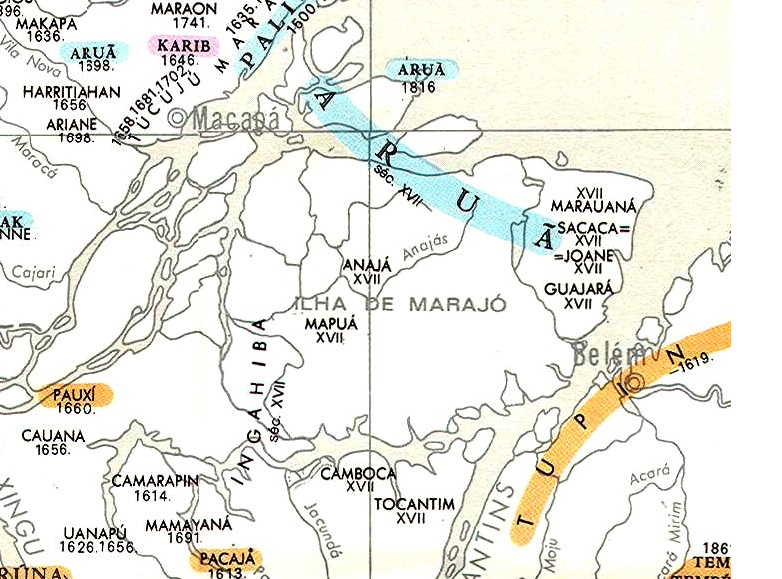

O

labirinto de ilhas, os “Marajós”, e seus habitantes cravados na foz do território

a ser conquistados, não assistiram, passivamente, àquelas estranhas chegadas de

gentes tão diferentes de suas visões humanas. Experientes em contatos e guerras

tribais anteriores vividas, entre si e com outras nações, Aruãns, Sacacas,

Marauanás, Caiás, Araris, Anajás, Muanás, Mapuás, entre outras e os batizados

de Nheengaíbas, enfrentaram as armas portuguesas por quase 20 anos. Esse

processo já demonstra quão difícil foi a conquista da Amazônia e como seus

nativos habitantes, “da ilha que estava atravessada na boca do rio Amazonas, de

maior comprimento e largueza que todo o reino de Portugal”, posicionaram-se

diante da voraz ganância lusitana (PACHECO, 2010, p. 18).

Pacheco introduz em na

sua narrativa relatos da influência dos missionários católicos, sobre a

conquista do Marajó que através de suas palavras evangelizadoras e

pacificadoras amenizavam o conflito entre os povos. Nos relatos históricos

pesquisados por ele, são em muitos narrados em um tom épico os missionários

como grandes desbravadores da Amazônia, num outro momento há exaltação dos

indígenas como grandes responsáveis por essa conquista. No entanto é fato que

muitas histórias vividas ficaram a margem da escrita e ocultadas ao longo da

construção histórica do Marajó e da Amazônia.

Indígenas e outras raças

mesclaram e configuraram uma realidade cultural na região marajoara. Do lado

europeu podemos destacar diversos aspectos culturais, tais como: as celebrações

de missas, festas católicas que predominam nas festividades dessa região, o

abandono da língua materna e a valorização da língua portuguesa, as construções

de casas coloniais são exemplos dessa nova configuração do Marajó. Do lado

indígena, são evidentes as influências na alimentação como: tacaca, tapioca,

tucupi, açaí, farinha, encontramos outros aspectos como as: fomentações com

azeite de copaíba e buchinha, o habito de dormir em rede, o artesanato com as

grafias marajoaras, são reflexos dessa nova configuração.

Em segundo lugar

pretende-se refletir sobre as consequências desses fatos históricos, a

dizimação de indígenas nessa região. Investigaremos traços deixados por nossos

antepassados, através de uma árvore genealógica que possa evidenciar memórias

que justificam essa miscigenação contemporânea. Com respaldo no trabalho de

pesquisa de Maciel (2014) que concebe a sociedade atual, com pensamento de

negação de suas raízes, é “resultado de uma política de apagamento de

identidade indígena” (MACIEL,2013, p.10). Analisaremos se há negação nos

relatos dos pesquisados, pois, embora não nos identifiquemos como indígenas,

não podemos negar as nossas raízes, os nossos antepassados são oriundos de uma

cultura indígena, ouvimos e vivemos hoje resquícios de suas memórias.

O foco desta pesquisa é

contribuir para o conhecimento e estudo de uma identidade cultural na região

marajoara mais especificamente na parte Ocidental do Marajó, a qual Pacheco

(2010) classifica como Marajó das Florestas. Tomamos como base para conclusão

desse trabalho (RANGEL; GALANTE; CARDOSOS, 2013, p. 113-128), que comprovam com

fontes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a presença

indígena nas cidades e os fatores que contribuíram para esse processo. Nosso

propósito é apontar para futuras pesquisas sobre a presença de indígenas hoje

em Breves, descendentes dos povos tradicionais. Indígenas, no decorrer dos

tempos, foram encobertos ou ignorados pelo Estado e por nós habitantes desse

chão tão rico, rico em seus valores naturais, culturais e históricos.

2-

HISTÓRIA

DOS INDIGENAS NO OCIDENTE MARAJOARA

Quando os

portugueses chegaram na região do Marajó no século XVI, havia habitantes e boa

parte desses grupos não aceitaram pacificamente a presença dos

colonizadores. Esses grupos lutaram bravamente atacando as embarcações

portuguesas. Sobre as nações indígenas marajoaras, Pacheco relata:

Muito deu

que fazer esta nação aos portugueses, com quem teve muitos debates, contendas,

e guerras. (...) Expediam-setropas contra eles, mas os Nheengaíbas (...)

zombavam das tropas, escondendo-se por um labirinto de ilhas, e de quando e

quando dando furiosas investidas, já em ligeiras canoinhas, que com a mesma

ligeireza com que de repente acometiam, com a mesma se retiravam, e por entre

as ilhas se escondiam as balas, e já de terra encobertas com as árvores, donde

despediam chuveiros de flechas e taquaras sobre os passageiros e navegantes,

que além do risco da vida, se viam impedidos a navegar o Amazonas, para onde

não tinham outro caminho, senão pelo perigoso furo do Tajapuru. (DANIEL, 2004:

368-9 Apud PACHECO, 2010, p.20).

Conquistar o Arquipélago do Marajó era fundamental para a navegação,

Pacheco (2010, p.20). “Apesar de, em 1623, os portugueses terem

conquistado, na fronteira com a grande ilha de Joanes, [...]. Para tanto, os

colonizadores precisavam vencer outro obstáculo: dominar Aruãns, no lado

oriental e Nheengaíbas, no lado ocidental, que povoavam o arquipélago de ponta

a ponta”. Os relatos que o religioso católico padre Antônio Vieira, através da

companhia de Jesus, com as armas do evangelho, entra no cenário de guerra e com

as características de Cristo mansidão, prudência e paciência consegue habitar

entre os nativos.

O grande Vieira, expondo a sua vida pela

dos portugueses, e aumento da pátria, se ofereceu para ir até os bravos

guerreiros, “acompanhado do seu Santo Cristo, o melhor peito de aço” de todos

os confrontos, usando a mesma tática com a qual a Companhia “conseguiu a paz

nas maiores empresas dos portugueses em todas as suas dilatadas conquistas da

Ásia, África e agora da América (DANIEL, 2004, 369 apud PACHECO, 2010, p. 25).

O

religioso veio consolidar a paz entre povos “e tendo discutido

entre si a proposta apresentada, cessaram as perniciosas guerras de 20 anos,

resolvendo abraçar a fé de Cristo e fazer as pazes com os portugueses” Pacheco

(2010, p. 25-26). Com o passar dos anos e as diversas vindas de

líderes religiosos para a região marajoara pode se constatar a existência de

uma pequena vila de morados na região de Breves, havendo a necessidade de

catequização por parte da coroa portuguesa e expansão de seu território como

pode-se verificar:

No ano de 1786, a 12 de Junho aportamos a um

pequeno lugar denominado Breves. Consta de alguns moradores pardos ou índios.

Não tem igreja, nem capela, e dista da freguesia que é a vila de Melgaço um dia

de viagem, por isso se acham muitos ignorantes na doutrina. Perguntando a um

grande número de mulheres e meninos quem era a Mãe de N. S. Jesus Cristo não

souberam responder-me. Preguei e ensinei o que pude em tão pouco tempo.

Recomendei a um homem mais inteligente que instruísse aos meninos, para o que

lhe dei alguns livros. Crismei, visitei-os nas suas casas estimulando-os ao

trabalho corporal e ao de salvação, e às cinco horas da tarde os deixamos

(SOARES, 1946, p.138 apud PACHECO, 2010).

Chegamos em um ponto onde nos

questionamos, quem somos? Como nos identificamos? Com todas essas misturas de

índios, portugueses e tantos outros, que de passagem por essas bandas vieram e

firmaram raízes compartilhando conhecimentos crenças, gastronomias entre outras

práticas, mesclaram e configuraram uma realidade cultural em

nossa região, com as celebrações de missas, festas católicas que predominam nas

festividades dessa região, o apagamento da língua materna, a valorização da

língua portuguesa, e as construções de casas coloniais juntam-se aos tacacas,

tapioca, redes, fomentações com azeite de copaíba e buchinha , artesanatos,

crenças, que são refletidas na nova configuração do Marajó.

3-

INDIGENAS

NO MARAJÓ HOJE?

Diante

do que abordamos sobre a existência indígena no Marajó, partimos para uma

pesquisa de campo como o intuito de descobrir se havia indígenas nos dias de

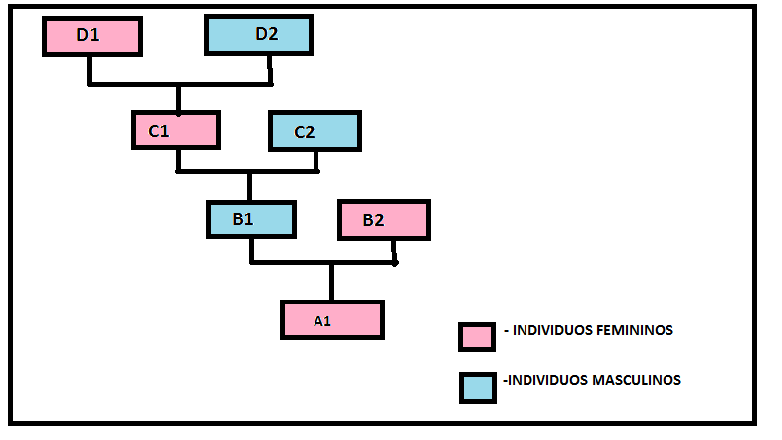

hoje nessa região. A nossa pesquisa foi realizada através da construção de uma

árvore genealógica de uma família residente no município de Breves, oriundos do

rio Mapuá zona rural deste mesmo município. Para tanto, optei por preservar o

anonimato da família pesquisada, abaixo descreverei as informações fornecidas

em entrevista com a família em questão:

A1. (S.M.F) 18 anos,

nascida no município de Breves, ensino fundamental incompleto, tem 10 irmãos,

mãe de um menino de 1 ano;

B1. (M.M.F) pai de

A1, aproximadamente 46 anos, nascido na vila Amélia, rio Mapuá município de Breves,

lavrador, casado, pai de 11 filhos, analfabeto, tem 7 irmãos, mudou-se pra zona

urbana município aproximadamente no ano de 1994, atrás de oportunidade de

trabalho e estudo.

B2. (L.M.F)

mãe de A1 e esposa de B1, nascida no Mapuá.

C1. (L.M.L) mãe de

B1, 72 anos, nascida no rio Amazonas, analfabeta, casada, mãe de 8 filhos,

morou por longo período no rio Mapuá zona rural do município de Breves, lugar

onde nasceram seus filhos, mudou-se para zona urbana em 1994, aproximadamente,

buscando oportunidade de trabalho e estudo para ela e seus filhos.

C2.(J.M.)Primeiro

esposo de C1.

C3. (D.F.) segundo

esposo de C1, 44 anos, nascido no rio Mapuá, não possui filhos com C1, mudou-se

pra zona urbana do município de Breves em meados de 1994.

D1. (C.M.L) mãe de

C1, faleceu em 2011, origem Macapá, estado do Amapá, morou um período no rio

Amazonas, viveu longo período no rio Mapuá, tinha 7 filhos que nasceram uns em

Macapá, outros Amazonase no Mapuá);

D2. (F.M.C) pai de

C1, esposo de D1, origem do Ceará, morou um período no rio amazonas, e viveu

por muitos anos no Mapuá e faleceu por volta dos anos 1980 no Mapuá.

Demonstração

gráfica da arvore genealógica:

Partimos estrada adentro

(eu e minha mãe, maior incentivadora na caminhada estudantil e na vida a quem

deixo o registro de gratidão), em busca de informações para a construção desse

artigo, nossa pesquisa constatou não haver ligação direta entre os

entrevistados e os indígenas Mapuaenses, pois nossa principal colaboradora C1,

devido à idade avançada não pode nos confirmar tal informação. No entanto

podemos constatar que apesar de não ter essa ligação direta, nossos colaboradores

têm características físicas, traços indígenas, linguagem, e costumes que

evidenciam tal semelhança.C1, C3 e dois filhos casados não moram na zona urbana

de Breves (os filhos casados moram em casas separadas) e sim na estrada do

Arapijó, relatam que escolheram morar lá pela tranquilidade, segurança, e por

ter um espaço grande de terra para poder plantar, possuem uma roça e uma horta,

boa parte da colheita como farinha, tucupi, macaxeira, tapioca, e as hortaliças

são vendidas na feira da cidade, nesse trabalho eles tem como sócio um

paraibano (forma como ela se refere ao sócio da plantação).

Como fonte de renda tem o

lucro da parte da sociedade e a aposentadoria de C1. Seguiremos nessa pesquisa

com informações dadas em entrevista por C1, sobre a religiosidade com a vinda

para Breves começaram a frequentar uma igreja evangélica, aos finais de semana

vão a cidade para congregar, no entanto no momento do registro de dados para a composição da pesquisa pude

comprovar evidências de uma crença que persiste em não apagar-se no tempo, pois

C1 me relatou que os produtos da horta estavam maduros e não podiam realizar a

colheita pelo fato de ter morrido um parente e em respeito ao parente falecido

não se podia realizar o trabalho. Contemplei no convívio deles a criação de

animais um periquito, um gato, um cachorro e galinhas que transitavam

normalmente na casa.

C1 relatou que no período

em que morou no Rio Mapuá, antes de morar na beira do rio morou em uma casa

dentro da mata, e lá ouvia muitas histórias e dentre as que ouviu narrou uma “do grande jacaré, uma grande cobra e uma

vaca amarrada”.

Lá acima do lugar

da onde nós moremos tinha um lugar chamado as trincheiras, tinha um garapé lá,

quando dava seis hora da noite, ninguém num tinha pra meter a cara, ninguém num

ia, ninguém num ia,mas parecia bicho, visage, tem um lugar assim que é uma roda

assim,disque por debaixo é só um sulastro, e lá disque morava um grande jacaré

e uma grande cobra e corria atrás de gente vinha deixar aqui em baixo, no

garapé quando os pobre iam fazer uma viagem assim que era pra passar e ali so

frio muito, encostava na beira, deixava os bagulho, tem um lugar lá que chama

Pimentel, eles deixavo tudo os bagulho lá, e lá tinha uma vaca amarrada perto

de uma pracubeira assim grande assim,ai eles deixavo ia a reboque desse de

remar de vaia, ia cheio de mercadoria quando chegava lá eles num passava que

eles tinham medo que anoitecia eles deixavo tudinho aquela mercadoria ia lá e

lá ninguém ia com medo da vaca que era amarrada lá, essa vaca era real dos

antigos que morreram e deixaram ela lá, ela vivia, ela comia lá, ela bebia lá.

Olha eu num cheguei a ver mas teve pessoas que conviveu com nós que viu, eu

cheguei ver a cabeça prantada assim dentro do toco da pracubeira, era uma

imensa assim, mas aquilo pra pessoa passar ali há há há era preciso saber a

canoada de gente que ia e vortava. (Informação verbal de C1 no mento da

pesquisa) 09/01/15.

Relatos como este fazem

parte da nossa história e tantos outros que existem nas memórias de nosso povo.

O fato é que a criatividade é evidente nesses relatos, uns descrevem nas suas

histórias os animais como maldição na vida do homem, como um bicho muito grande

e que aterrorizava os moradores, os horários que eram permitidos para passar

num determinado lugar, outros narram os bichos como protetores da floresta, das

matas e dos igarapés, a simbologia de animais é manifestada em todas as

narrativas marajoaras.

Prosseguimos a pesquisa

C1nos contou que quando moraram no Mapuá exerciam a extração de madeiras, de

palmitos e seringueiras, como fonte de renda, com a escassez dessa obra prima

percorriam os rios atrás desse material que já era raro de se encontrar, sendo um

dos motivos de sua vinda para Breves. Com relação a educação escolar disse que

os patrões mandavam buscar na cidade professores para ensinar os filhos, os

filhos dos empregados e outros moradores da localidade não tinham esse

privilégio.

Constata-se os traços

físicos desse

povo ainda na população brevense e marajoara através de sua identidade,

fisionomia do rosto, cor da pele, na lisura dos cabelos, na beleza do corpo, na

simpatia do trato diário e principalmente em seu espírito guerreiro. As

culturas dos nativos com os povos que aqui chegaram justificam a miscigenação

contemporânea, pois misturaram-se construindo uma harmonia quase que

inseparável, as músicas que ouvimos soam das histórias de muitas gentes desse

mundo a fora o rock se mistura ao nosso ritmo carimbo, as festas folclóricas

com as juninas e carnavalescas, as nossas cerâmicas com as tantas obras de

artes de outros lugares dividindo o mesmo espaço físico.

Lamentamos que muitas vezes não

valorizamos o que é nosso, apegamo-nos a outros valores e nos apropriamos deles

como se de fato fossem a nossa cultura, muitas vezes por imposição de mídias e

poderes que nos apresentam como bom e necessário para a vivencia humana,

desvalorizamos as matas e os igarapés, a nossa gente, as nossas histórias, que

são relatadas pela boca de homens e mulheres quotidianamente que passam

despercebidas por nós moradores deste chão. Misturamos e reinventamos dia a dia

a construção de uma nova identidade marajoara.

CONCLUSÃO

Embora a atual população

da região do Marajó não se identifique como indígenas não se pode negar as

raízes que são oriundas de povos indígenas, seus antepassados viveram e relatam

histórias que marcam uma cultura, valores e costumes que persiste no dia a dia

do marajoara. A imagem do indígena

desaparece na construção da região marajoara e o papel primordial que os nativos

tiveram em desbravar e expandir o nosso território, a forma como viviam, as

práticas dos costumes e das crenças que se estende a nós, que muitas vezes

usamos e não sabemos as origens são consequência do “apagamento de identidade

indígena implementada pelo Estado no decorrer dos séculos XVII ao XIX” (MACIEL,

2014).

O projeto do Estado foi utilizar a mão de

obra do indígena, seus saberes, suas rivalidades tradicionais na pacificação de

outras etnias indígenas, o seu conhecimento geográfico na ocupação territorial,

e, por fim, o seu extermínio quando não se submetiam a pacificação até chegar

ao seu produto final de generalização do indígena e sua introdução na

sociedade. (MACIEL, 2014, p. 10)

Hoje a identidade da

nossa região (Breves) se concretiza como os urbanos e os rurais, pois, muitos desses

povos vieram para a cidade em buscar de recursos médico e educacional e na

perspectiva de um trabalho, ficando e construindo residências (juntando-se aos

que já habitavam e com os que aqui chegaram). Outros permaneceram em seus

locais de origem, mesmo com a expansão da cidade que invade o espaço do outro

sem ter noção do limite, o que permite a divisão de povos urbanos e rurais,

cria a ideia de desigualdade entre os mesmos pensando que os que moram na zona

urbana são mais desenvolvidos e não indígenas e os que residem na zona rural como

povo pobre e atrasado e com características indígenas evidentes, esquecendo que

somos todos filhos do mesmo chão.

O

ocultamento dos vínculos de pertencimento ao povo de origem está associado ao

próprio contexto urbano que sempre foi hostil em relação ao indígena; a cidade

é o ambiente que revela, de forma explícita, o racismo contra o índio, figura

atrasada, inconfiável, de hábitos estranhos, feios e desagradáveis. (RANGEL;

GALANTE; CARDOSOS, 2013, p. 114)

A exploração, a descriminação para com os indios,

contribui para a vergonha, medo e preconceito de muitos hoje negarem suas

origens. Apropriando-se de outros valores e construindo uma nova identidade que

seja aplausível, sabemos que a partir do contato com outras culturas uma

sociedade não é mais a mesma as mudanças sempre vão ocorrer.

Neste processo de

mudança, Hall (2006) avalia o sujeito “como pós-moderno, que não tem uma

identidade fixa, essencial ou permanente”, essas modificações vão continuar acontecendo,

pois, o contato de uma etnia com outra nesse mundo globalizado se torna

inevitável. Diariamente temos acesso a várias informações, pois, mesmo no meio

da mata o avanço tecnológico nos alcançou, e a cultura de outros países

chegaram até nós. “E o processo de identificação que projetamos em nossas

identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático”

(Hall, 2006, p. 12).

Referências

HALL, S. Da

diáspora - identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG,

2003.

MACIEL, Márcia Nunes. As histórias que ouvi de minha

avó e o que aprendi com elas. LEETRA

Indígena, São Carlos, v. 1, n. 4, p. 10-16, 2014.

PACHECO, Agenor Sarraf. A conquista do ocidente

marajoara: índios, portugueses e religiosos em reinvenções históricas. In:

SCHAAN, D. P.; MARTINS, C. P. (Orgs) Muito

Além dos Campos: arqueologia e história na Amazônia Marajoara. Belém:

GKNORONHA, 2010.

RANGEL, L; GALANTE, L; CARDOSO, C. A presença indígena

nas cidades.In:VENTURI, G; BOKANY,

V.Indígenas no Brasil: demandas dos

povos e percepção da opinião pública. São Paulo: Editora Fundação Perseu

Abramo, 2013.