As filhas de Eva: um estudo sobre as relações de

gênero e o lugar da mulher na Igreja Católica

Resumo:

Esse estudo, de cunho qualitativo e orientação materialista-histórica,

objetivou investigar as relações de gênero dentro do catolicismo, com foco no

lugar delegado e assumido pela mulher nesta instituição social. Inicialmente

foi feito um levantamento histórico sobre a representação/participação feminina

na Igreja Católica (doravante IC) e avaliado o impacto do Concílio Vaticano II

sobre a mesma; A coleta de dados ocorreu por meio de um questionário on-line,

aplicado às lideranças das comunidades católicas periféricas de Boa Vista –

Roraima, que mapeou a atuação feminina nestes espaços; posteriormente foi

realizado um grupo focal feminino e um masculino com lideranças católicas

locais. Como resultados constatou-se que o machismo na IC além de cultural é

estrutural, estando presente na hierarquia, divisão sexual do trabalho e na

representação do feminino. Como conclusões e apontamentos destacam-se a

necessidade de trabalhar a temática de gênero dentro da IC e de se pensar na

reforma política desta instituição social.

Palavras-chave: Catolicismo. Machismo. Relações de Gênero. Participação Feminina.

Abstract: This qualitative

and materialist-historical study aimed to investigate gender relations within

Catholicism, focusing on the place delegated and assumed by women in this

social institution. Initially a historical survey was made on the

representation/participation of women in the Catholic Church (IC) and evaluated

the impact of the Second Vatican Council on the same; The data collection was

done through an online questionnaire, applied to the leaders of the peripheral

Catholic communities of Boa Vista - Roraima, which mapped the female

performance in these spaces; later a female and a male focal group with local

Catholic leaders were held. As results it was verified that the machismo in the

IC besides cultural is structural, being present in the hierarchy, sexual

division of the work and the representation of the feminine one. As conclusions

and notes stand out the need to work on gender issues within the CI and to

think about the political reform of this social institution.

Key-words:

Catholicism. Chauvinism. Gender Relationships. Female Participation.

Introdução

A presente pesquisa foi desenvolvida entre os anos de 2015 e

2016 como Trabalho de Conclusão do Curso de Psicologia da Universidade Federal

de Roraima, e teve como problema de pesquisa a seguinte indagação: “Como

ocorrem as relações de gênero e qual o Lugar da mulher na IC?”. Para responder

tal questionamento o objetivo geral foi “Compreender as relações de Gênero e o

Lugar da mulher na IC”. Tendo como marcador histórico as mudanças ocorridas no

âmbito da IC após a realização na década de 60 do Concílio[1]

Ecumênico Vaticano II (CVII).

A importância deste estudo encontra-se no fato de que por meio

da interação com os outros significativos forma-se a identidade dos sujeitos,

em que também exercem papel fundamental as instituições sociais (tais como

família, escola e Igreja) que são responsáveis pela socialização do sujeito

(LANE, 1994). Diante dessa realidade é

válido voltar o olhar para o âmbito religioso, pois, esta é uma entidade que

exerce influência sobre praticamente todos os campos da vida de muitos

indivíduos, mesmo que contra sua vontade, pois está presente na ética, na

política, na saúde, na escola, nas leis, etc. Sobretudo, no Brasil que é um

país majoritariamente cristão e católico.

Segundo o Censo 2010 a porcentagem de Cristãos na população

residente no país, naquele ano, equivalia a 86,8%, o que correspondia a quase

166 milhões de pessoas. Destes, cerca de 64,60% declararam-se como católicos.

Este dado quando comparado ao censo 2000 demonstra uma redução de quase 9% no

percentual de católicos em 10 anos. Conforme o Mapa das Religiões dos autores

Marcelo Cortes Neri e Luíza Carvalhães Coutinho de Melo (2011), a cidade de Boa Vista, capital

de Roraima possui uma configuração distinta da do resto do país: Além de ser a

capital brasileira menos católica (40,87%), é a capital com mais pessoas sem

religião (21,16%) e a terceira mais evangélica (21,21%) do país.

Apesar desses dados, percebe-se que o catolicismo romano ainda

é o maior grupo religioso do país e, portanto, tem grande poder de influência

em questões políticas e sociais, como também na formação de pessoas e no

imaginário coletivo popular (AZEVEDO, 2004). Diante disso é válido pensar sobre

a relação indivíduo-sociedade a partir da relação entre o sujeito e a Igreja

Católica. E, no caso deste trabalho, pensar esta relação sobre a perspectiva de

Gênero, investigando de que forma as mulheres católicas veem sua participação e

atuação dentro da igreja; como os homens percebem esse envolvimento feminino e

como a estrutura da IC têm lidado com esse tema. Esses questionamentos ganham

importância quando nos voltamos para a história da IC e sua relação com as

mulheres, especialmente quando constata-se que o número de católicas vem

reduzindo paulatinamente: Se em 1940, 96% das brasileiras eram católicas, em

2010 este número cai para apenas 63,8% (NERI e MELO, 2011).

Historicamente pode-se afirmar que a simbologia do Catolicismo

reforçou e manteve o machismo, sobretudo, nas sociedades ocidentais.

Enfatizando que neste trabalho o termo ‘Machismo’ será compreendido conforme

definido por Drumont (1980), como “um sistema de representações simbólicas, que mistifica as relações de exploração,

de dominação, de sujeição entre o homem e a mulher” (p. 81). Estando assim no

campo do simbólico e traduzindo-se por meio de ações.

Ao nos voltarmos para o Cristianismo como um todo, ou mesmo

para as religiões Abraâmicas, que compartilham do mesmo mito da criação nos

damos conta que há elementos de subjugação feminina na própria história da

criação da humanidade. A história de Adão e Eva, narrada nos capítulos dois e

três do livro de Gênesis, traz em si uma condenação contra a mulher taxando-a

como responsável pelas mazelas da humanidade: Eva foi tentada pela serpente e

comeu do fruto proibido, partilhando-o com seu companheiro Adão. Quando Deus

descobriu que suas proibições foram desconsideradas, ele castigou a ambos com a

expulsão do paraíso. Ainda como punição divina Eva passou a sofrer com as dores

do parto, suas paixões a impulsionavam para seu marido e ela deveria ser

submissa a ele. Adão por sua vez deveria tirar o sustento da terra através do

laborioso trabalho.

Aqui não entraremos no mérito da historicidade bíblica. Muito

menos se estes fatos realmente aconteceram, ou se ocorreram conforme são

narrados. Pois conforme se admite na nota de rodapé da edição da Bíblia

Pastoral “A narrativa da criação não é um tratado científico, mas um poema que

contempla o universo como criatura de Deus. Foi escrito pelos sacerdotes no

tempo do exílio na babilônia (586-538 a.C.)” (p. 14). Portanto, essa explicação

bíblica não pretende impor-se como verdade absoluta, mas no momento em que foi

escrita revelava o pensamento dos sacerdotes e da sociedade judaica naquele

contexto histórico-social. Logo, cabe pensar que a instituição do

patriarcalismo e a submissão feminina antes de ser algo divino eram

eminentemente sociais. As sociedades judaicas não se tornaram patriarcais

porque Eva comeu do fruto e condenou todas as mulheres a submissão, pelo

contrário, o fruto proibido foi colocado nas mãos de Eva, pelos escritores

bíblicos, para justificar a sociedade patriarcal que já existia. A questão é

que ao colocar tal submissão como palavra divina, sacralizou-se o machismo,

tornando-o desígnio divino. Portanto, durante quase vinte e seis séculos

questionar o fato de mulheres serem tomadas como objetos e propriedades

masculinas, não terem direitos e serem marginalizadas foi visto como questionar

a Palavra de Deus.

Enfatizando que não é mérito do catolicismo o mito da mulher

como fonte do pecado, porém, a IC reforçou e disseminou isso por séculos.

Intrigantemente a religião cristã, apesar de sua origem judaica abandonou

diversos ritos do judaísmo, como a circuncisão, os preceitos alimentares, as

leis sobre o altar entre outras, mas manteve a sujeição feminina. Algumas

práticas da IC como a proibição das mulheres tornarem-se sacerdotisas, a caça

às bruxas, exigência do uso do véu na Igreja, a submissão ao esposo, etc.

mostram que o machismo dentro da Igreja Católica é institucionalizado e

estrutural. Ou seja, não é apenas cultural, nem fruto de manifestações

individuais, mas está impregnado em sua estrutura eclesiástica e se cristalizou

na forma de leis e dogmas que vieram a ser parcialmente questionadas somente

após o CVII, que completou 50 anos em 2015.

A partir do CVII o catolicismo repensou sua caminhada, abriu-se em alguma medida para a modernidade e passou a relacionar-se de forma diferente com os grupos minoritários (BEOZZO, 2005). Surgiu à luz do evangelho uma doutrina social voltada à defesa da vida, postura bastante distinta da apresentada até então. Essa nova teologia impulsionou e motivou a participação da Igreja Católica em lutas indígenas, operárias, de defesa dos direitos humanos, etc. Da mesma forma no âmbito interno primou-se pelo maior envolvimento dos fiéis na estrutura religiosa, valorizando sua participação. Contudo, após esse arejamento da Igreja em tantos aspectos vale a pena questionar o que de fato mudou em relação à visão e o tratamento dado as mulheres.

Método

A pesquisa seguiu a abordagem teórica da

Psicologia Social, de orientação materialista-histórica, que parte da premissa de

que o ser humano é histórico e social. Devido a isso para estudá-lo e

compreendê-lo é preciso enfocá-lo dentro de um contexto, como portador de um

conjunto de valores e crenças que foram sendo construídas na relação com os

outros (LANE, 1994). A coleta de dados

ocorreu em dois momentos: No mês de junho de 2016 foi realizada a aplicação de

um questionário on-line, com o objetivo de identificar de que forma as

comunidades estão organizadas e em quais cargos/serviços há participação feminina.

O instrumento de coleta de dados foi elaborado na plataforma Google drive e

divulgado por meio de redes sociais como Facebook, WhatsApp e e-mail para os

coordenadores (as) das comunidades católicas situadas nas quatro áreas

periféricas de Boa Vista. Houve resposta de 36 das 61 comunidades existentes no

conjunto das quatro áreas pesquisadas, o que corresponde a uma participação de

59% do público alvo. A proporção de

respostas por área ocorreu na seguinte porcentagem: Diaconia Missionária São

Bento (75%); Área São João Batista (43,75%); Área Santa Rosa de Lima (50%) e

Área São Raimundo Nonato (60%).

Posteriormente foram formados dois grupos

focais com lideranças católicas, sendo um feminino e um masculino, constituídos

respectivamente da seguinte forma: Religiosas (Vera e Ana), Lideranças da

Renovação Carismática Católica (Simone e Clara), Ministras da palavra e

coordenadoras de pastorais a nível de diocese (Isabel, Madalena e Alice); Caio,

ministro da palavra e coordenador de pastoral, Artur, liderança dentro da

Renovação carismática católica e Felipe, religioso. Houve um encontro com cada

grupo.

Nesses grupos além da apresentação dos dados levantados no questionário

on-line foram investigados os seguintes aspectos: Como as mulheres percebem sua

participação/atuação dentro da igreja católica? Buscou-se identificar se elas

se sentem acolhidas, valorizadas e respeitadas enquanto membros dessa

instituição e se já vivenciaram e/ou perceberam situações de machismo dentro da

IC. De igual modo foi avaliada a percepção masculina sobre essa

participação/atuação feminina.

A análise dos dados ocorreu a partir de dois momentos

distintos, mas complementares: Análise específica do conteúdo apresentado por

cada grupo e análise cumulativa e comparativa entre os grupos (TRAD, 2009). Com

este processo buscou-se a identificação de tendências e padrões de respostas

que permitiram a elaboração das categorias de análise em consonância com os

objetivos específicos da pesquisa (TRIVIÑOS, 2011). As observações feitas ao

longo da entrevista foram acrescentadas de forma complementar as categorias de

análise, bem como as informações levantadas por meio do questionário. Após a

categorização foi feita a triangulação, que consiste na comparação entre os

dados coletados, a bibliografia consultada e os objetivos da pesquisa

(TRIVIÑOS, 2011). A análise e discussão dos dados foi construída a partir do

método dialético.

Resultados e discussão

Estrutura

e Organização da Igreja Católica e Sacerdócio Feminino:

A estrutura hierárquica da IC é constituída por sacerdotes, de

modo que, nessa estrutura, poder e vocação sacerdotal são dois elementos

intrinsecamente relacionados. O sacramento da ordem é prerrogativa masculina,

portanto, as mulheres não têm possibilidade de integrar a hierarquia e nos

diferentes espaços elas estão subordinadas ao clero, ou seja, aos homens.

Diante de tal fato defendemos a tese de que a IC é marcada por um machismo

estrutural, que não se encontra apenas na cultura, mas está impregnado na

própria hierarquia eclesiástica. Porém,

além da subordinação de gênero também existe a supervalorização do sacerdócio

em detrimento das outras vocações, tais como a leiga e a religiosa, pois os

não-ordenados participam das tomadas de decisões somente nos níveis mais baixos

da organização, e mesmo nesses espaços as deliberações dependem do aval do

sacerdote responsável.

Conforme o catecismo católico jovem (YOUCAT[1]), a ordenação é concedida somente aos homens não por determinação eclesiástica, mas por desígnio divino. Jesus era homem, todos os apóstolos também eram homens, portanto, não foi a Igreja quem determinou isso, mas Deus, ao ter feito Jesus como do sexo masculino. Conforme o YOUCAT “A decisão de admitir apenas homens às ordens sacras não constitui uma desvalorização da mulher. Diante de Deus, o homem e a mulher têm a mesma dignidade, mas têm missões e Carismas diferentes” (257). O YOUCAT defende ainda que, apesar de Jesus Cristo ter valorizado a participação feminina, como são exemplos Maria e Maria Madalena, o sacerdócio foi transmitido somente aos homens, e acrescenta que através da vivência deste sacramento os homens exercem sua “dimensão masculina e paternal”. Todavia, a partir do exemplo de Maria, o papel das mulheres é igualmente relevante, não secundário, mas feminino. Sem as mulheres na Igreja, “Sem o seu ensino, o seu anúncio e a sua caridade, a sua Espiritualidade e o seu cuidado pastoral especial, a Igreja seria ‘meia paralítica’ (sic) ” (YOUCAT, 257).

O YOUCAT acrescenta que “Sempre que os homens

na Igreja usam o seu serviço sacerdotal como instrumento de poder, ou não

permitem que as mulheres exerçam os seus Carismas, eles repudiam o amor e o

Espírito Santo de Jesus”. E conclui que, conforme afirmou em 1994 o Papa João

Paulo II, “a Igreja ‘não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação

sacerdotal às mulheres, e que esta sentença deve ser considerada como

definitiva por todos os fiéis da Igreja’” (YOUCAT, 257). A

doutrina apresentada é ideológica e, ainda que negue, está a serviço da

dominação masculina. Para tal recorre a naturalização e sacralização da

realidade para negar o caráter social dessa imposição. A valorização da

participação das mulheres ocorre na perspectiva do feminino cristão/eterno

feminino, alicerçados na figura da Virgem Maria, que preconiza a maternidade,

cuidado, submissão, delicadeza, etc. como características inatas às mulheres.

Contudo, recentemente o mundo católico foi surpreendido pela fala do Papa Francisco de que criaria uma Comissão[1] para estudar a possibilidade do Diaconato feminino, isto é, a abertura da ordenação de mulheres em primeiro grau, que não necessariamente significa o sacerdócio feminino. Essa notícia foi levada aos grupos focais e os membros foram convidados a expor sua opinião sobre o assunto, todos afirmaram concordar com a abertura do Diaconato às mulheres. Contudo, suas falas foram pontuadas por objeções, que diziam respeito a dois aspectos principais: Disputa de poder e falta de formação. As ressalvas apresentadas pelo grupo feminino além de falhas, eram contraditórias. Pois para a realização de qualquer serviço dentro da Igreja há um período de formação que, dependendo da complexidade, dura entre dois (Catequista e ministérios) a dez anos (Sacerdócio). De modo que, é de se esperar, que o mesmo ocorrerá em relação as diaconisas.

O

outro ponto elencado é a preocupação de que o diaconato feminino seja uma

disputa de poder, uma tentativa equivocada das mulheres se igualarem aos homens

desconsiderando suas diferenças ‘naturais’. Para refletir sobre esses pontos é

necessário recorrer a três conceitos discutidos por Pedrinho Guareschi (2003):

Política, poder e dominação. Este autor define a política “como uma ação humana

intencional, que transforma (produz e reproduz) relações sociais” (p.124).

Sendo que a prática política não se restringe a esfera pública, mas está

presente em espaços convencionalmente denominados como de esfera privada, como

nas fábricas, escolas, famílias e igrejas. Poder, por sua vez, “é a capacidade

de produzir uma mudança” (p.125), de modo que o poder político é a capacidade

de transformar relações sociais. Já a Dominação é a “distribuição desigual do

poder [...] Há dominação quando uma pessoa (ou grupo) assimetricamente se

apodera do poder” (p.127). Neste sentido, dentro da IC há a prática política de

gênero, que produz e reproduz relações assimétricas entre os sexos, de modo que

há dominação masculina e limitação do poder feminino, que está circunscrito aos

espaços em que a participação das mulheres é permitida.

O grupo masculino, por sua vez, apresenta um posicionamento diferente: Caio, um dos integrantes, apesar de afirmar ser a favor da ordenação de mulheres, defende que “Não se deve confundir liberdade com libertinagem”, e que foi a atual organização hierárquica que possibilitou que a Igreja se tornasse a instituição respeitada que é hoje. O que nos leva a supor que, mesmo com a negação dele, ele acredita que a inserção de mulheres na hierarquia possibilitaria que a IC caísse em descrédito. Assim, apesar de Caio ter tentado apresentar um discurso progressista ao longo de suas falas, é na realidade um conservador. O que ele teme é a mudança, o desconhecido. A estrutura atual, apesar de suas falhas, é cômoda. E mesmo que em algum momento ele profira um discurso pró-mulher, e defenda a igualdade de gênero, que pode ser um mero reflexo do fato das entrevistadoras serem mulheres, persiste uma visão negativa da mulher, ancorada na Representação Social da feminilidade. O preconceito presente nos posicionamentos de Caio se apresentam conforme exposto por Heller (1972), citada por Patto (2008), como um instrumento que serve para a manutenção da estabilidade e coesão social, neste caso, está a serviço da manutenção das relações de poder dentro da IC.

Outro dado importante é

o fato de que Caio associa respeitabilidade institucional a uma hierarquia

rígida e masculina. Ao tentar explicar o que chamou de confusão entre

“Liberdade e Libertinagem” usou o seguinte exemplo: Antigamente somente os

homens traíam e isso era errado, mas hoje as mulheres, em nome da liberdade,

sentem-se no direito de fazer o mesmo e sequer escondem. Postulamos que não foi

por acaso que o exemplo dado por ele diz respeito à vivência da sexualidade da

mulher, pois no catolicismo a virgindade é pré-requisito da santidade, enquanto

que a sexualidade está associada ao pecado (CANDIOTTO, 2011). Quando lembramos

que no atual modelo sacerdotal o celibato é uma norma, podemos supor que Caio,

em função da “natureza feminina”, tem dúvidas sobre a capacidade das mulheres

de viverem em abstinência sexual. O que poderia levar a um ‘descrédito’ da

instituição, já que ao contrário dos filhos de padres, que são fáceis de

esconder, dificilmente se poderia esconder a gravidez de uma sacerdotisa.

Portanto, as ressalvas apresentadas por Caio, em relação a uma possível

ordenação feminina, não questionam a capacidade, competência e nem o

merecimento das mulheres, mas situam-se no plano da sua sexualidade e dos seus

corpos sexuados.

Outro posicionamento que surgiu tanto no grupo feminino,

quanto no grupo masculino, da parte de Ana e Felipe, religiosos de congregações

diferentes, foi a defesa de que a ordenação de mulheres não solucionará os

conflitos de poder dentro da Igreja. Apesar de terem declarado ser a favor do

sacerdócio feminino ambos demonstraram certo rancor em relação às religiosas

que buscam o sacerdócio. Isso se justifica pelo fato de que ambos são vítimas

de discriminação dentro da IC por viverem suas vocações. Nesse sentido, parece

que eles sentem que a luta de religiosas pelo direito ao sacramento da ordem é

uma forma de desprezo pela vocação religiosa, e que dessa forma essas mulheres

buscam aliar-se aos opressores. Porém, deve ser considerado que ao contrário

dos homens, que podem escolher ser ou não sacerdotes, as mulheres simplesmente

não têm escolha. É muito provável que haja várias religiosas que tenham vocação

ao sacerdócio, da mesma forma que há aquelas que já vivem plenamente sua

vocação. Portanto, a busca por esse sacramento não é de modo algum uma

minimização da vida religiosa, mas a busca pelo direito das mulheres de poderem

escolher.

Sobre esse assunto Ivone Gebara (2016), uma das fundadoras da

teologia feminista no Brasil, publicou um texto virtual em que afirma que a

questão do sacerdócio feminino nunca foi a principal reivindicação das teólogas

feministas da AL. Pelo contrário, ela avalia que somente a ordenação das

mulheres não irá modificar as desigualdades de gênero existentes na igreja. E defende

que:

De forma que a mera inserção das mulheres na

hierarquia não seria garantia de um verdadeiro empoderamento feminino, e caso

esta não seja acompanhada de um questionamento crítico pode se tornar mais um

instrumento de dominação. Sobre isso Ivone Gebara indaga

Vale mencionar que a inserção do diaconato feminino, se ocorrer a exemplo do diaconato permanente masculino que existe hoje, garante somente o primeiro grau da ordem, que integra a base da hierarquia. Em termos de Poder a atuação de uma diaconisa estaria limitada ao âmbito das comunidades, ou no máximo de uma paróquia/área, mas a subordinação a hierarquia masculina permaneceria. A mulher não poderia realizar a consagração, ministrar alguns sacramentos, receber os demais graus da ordem, etc. E caso haja uma ordenação plena, o que é muito improvável na conjuntura atual, haveria outras consequências. Pois Ivone Gebara (2016) avalia que na teologia sacerdotal atual “os padres são revestidos de poderes não apenas simbólicos, mas poderes políticos e sociais que lhes permitem orientar vidas e até manipulá-las ou dominá-las”. Recorre-se a um modelo de sacerdócio judaizante, que cada vez mais se distancia da vida de Jesus, ao mesmo tempo em que se aproxima da doutrina dos fariseus e doutores da lei, que impunham pesados fardos aos outros, mas que eles mesmos não carregavam. A partir dessa reflexão essa teóloga feminista afirma que:

Para Ivone Gebara (2016), a discussão de gênero dentro da IC não se encerrará neste tópico, e muito menos a questão das relações de poder, por isso ela defende profunda reforma política da Igreja Católica. Que deve iniciar com uma séria revisão teológica e dogmática dos alicerces da IC. Porém, o diálogo para tais mudanças deve ocorrer entre pares, e não entre superior e subordinado, conforme o modelo atual. Segundo ela, muitos defensores do sacerdócio feminino creem que haverá grandes mudanças com a presença feminina na hierarquia, porém ela alerta:

É preciso ter claro quais os comportamentos sociais,

políticos e eclesiais que devem acompanhar a ordenação das mulheres. Que novas

políticas a Igreja vai assumir, que orientações se vai propor quando novos “sujeitos”,

os femininos, passarem a fazer parte de seus quadros de direção e da liderança

das comunidades nos diferentes níveis. Estas são exigências que nós mulheres

devemos fazer para não assumir algo como se fosse um favor dos homens de Igreja

ou um ato magnânimo de concessão a nós simples mulheres.

Felipe por sua vez defende que essa reforma política deve

começar pelo questionamento da própria noção de hierarquia eclesiástica:

Eu acho que a solução deveria ser desvincular o sacerdócio, a ordenação, de comando

e coordenação. O problema é quando você vincula uma vocação, um estado de vida

a uma hierarquia. Quando se diz ‘Essa vocação é maior, ela está no poder’. Porque

o leigo não pode ser um coordenador, um pároco, até um bispo? Porque vincular

uma vocação, um estado de vida a uma função de comando? Este problema é um

desafio nosso. Sua perspectiva é interessante e podemos até dizer que

utópica, haja vista a rigidez da hierarquia e o quanto ela tem sido

fervorosamente defendida por séculos. Porém, são justamente as utopias que dão

esperança de um futuro melhor.

Divisão Sexual do Trabalho:

Conforme apontado no tópico anterior a estrutura da IC é

rígida, em termos de gênero e vocação, porém, as instituições eclesiásticas

apresentam características de colegialidade no que diz respeito ao seu

funcionamento e organização, e quanto mais degraus se desce na estrutura, maior

será a participação democrática das pessoas. Como exemplo, temos as comunidades

católicas, que são constituídas por pastorais e ministérios e coordenadas por

um Conselho de Evangelização Comunitário, composto por pessoas eleitas democraticamente

pelos membros da comunidade. Ao contrário da Hierarquia eclesiástica, no

interior das comunidades as figuras de coordenação são fundamentais, mas não

soberanas, de modo que as relações de poder ocorrem, ou deveriam ocorrer, entre

pares e não entre superiores e subordinados. Tanto que em alguns locais não se

utiliza o termo “Cargo”, mas “Serviço”, no sentido de que a coordenação não é

quem manda, mas quem serve aos interesses comunitários através de seu trabalho.

Contudo, isso não modifica o fato de que os serviços de coordenação são vistos

como cargos de poder. Diante disso o questionário on-line buscou investigar a

composição dessas coordenações, e das pastorais e ministérios das comunidades,

a partir da perspectiva de gênero.

A partir do questionário on-line identificou-se que as

mulheres são a maioria nas assembleias em 91% das comunidades respondentes e em

97% das comunidades elas são a maioria nas pastorais. Não havendo nenhuma

comunidade em que os homens sejam maioria na assembleia e simultaneamente

maioria nas pastorais. Portanto, é possível afirmar que nas comunidades

católicas periféricas de Boa Vista há a expressiva presença e participação

feminina.

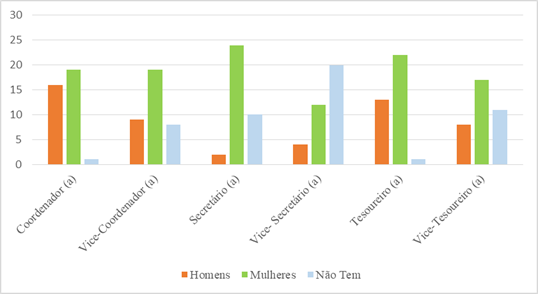

No que tange as coordenações se obteve o seguinte quadro:

Gráfico 1 - Composição das

coordenações das comunidades por sexo e cargo

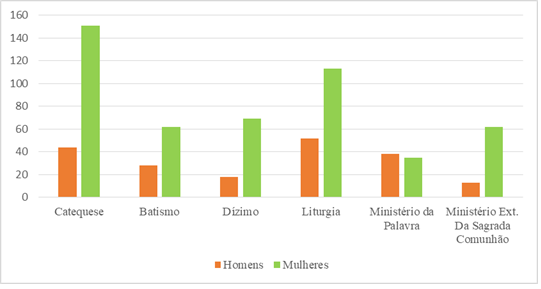

Quanto a composição das principais pastorais e ministérios se

obteve os seguintes resultados:

Gráfico 2 – Agentes de pastorais/Ministérios

A partir da análise dos gráficos fica evidente que as mulheres não são apenas a maioria nas assembleias e pastorais, mas também nos cargos/serviços que compõem as coordenações das pastorais e das comunidades. Contudo, chama a atenção que, em termos de quantidade, o número de mulheres é muito superior ao de homens, exceto no cargo de Coordenador (a), em que há quase tantos homens, quanto mulheres. E no único serviço em que há uma prevalência masculina é no Ministério da palavra.

A partir desses dados é

necessário realizar uma discussão sobre a divisão sexual do trabalho e como ele

ocorre dentro das comunidades. Helena Hirata e Danièle Kergoat (2007), defendem

que a Divisão Sexual do Trabalho “[...] é a forma de divisão do trabalho social

decorrente das relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é um fator

prioritário para a sobrevivência da relação social entre os sexos” (p.599).

Essa divisão que é construída, reforçada e reproduzida histórica e socialmente,

se baseia na estratificação e hierarquização das funções masculinas e

femininas, onde o homem está situado na esfera produtiva e a mulher na

reprodutiva. Sendo que os homens costumam assumir as funções de maior status

social em todos os espaços grupais em que se encontram (HIRATA e KERGOAT,

2007). Essa é exatamente a realidade encontrada nas comunidades especificamente

nas duas funções vistas como detentoras do poder de decisão (Coordenação) e da

fala (Ministério da Palavra), enquanto que nas demais funções a presença

feminina é predominante.

Diante desta realidade conclui-se que a Diocese de Roraima,

nas áreas estudadas, se caracteriza por uma forte presença feminina, que não

necessariamente é decorrente do empoderamento das mulheres, mas pode estar

relacionado a uma necessidade institucional. Demonstra isso o fato de que,

apesar da maciça presença feminina em praticamente todos os serviços

comunitários investigados, a organização das comunidades ainda reproduz o

modelo patriarcal e machista da sociedade, e isso muitas vezes ocorre com

anuência das mulheres.

Vivência das mulheres dentro da

IC em Roraima:

Constatou-se que tanto as mulheres quanto os homens acreditam

na existência de características inerentes a mulher, que coincidem com as

elencadas pela ideia de feminino cristão/eterno feminino. Além dessa concepção

de que há uma “Verdadeira mulher”, notou-se que as mulheres apresentavam três

atitudes no grupo e no seu cotidiano: Percebem as situações de dominação e

resistem a elas; percebem, mas se conformaram com isso; não percebem e negam

essa dominação. Todas em algum momento apresentaram alguma dessas atitudes, mas

de modo geral o grupo mostrou mais resistência

do que conformismo. Neste ponto é

necessário trazer presente dois conceitos: Conformismo

e Resistência. Natália Morato

Fernandes (2001), a partir da leitura de Adorno e Benjamin, autores Frankfurtianos,

afirma que o Conformismo é resultado

de “um processo de

fragmentação do indivíduo, que faz com que este perca sua condição de sujeito,

transformando-se em mais uma peça da grande engrenagem, da qual ele não conhece

o produto acabado e nem mesmo todas as etapas da produção” (p.172). Deste modo,

o conformismo é a aceitação da

alienação e da coisificação do sujeito e a resistência, por sua vez, é a recusa da coisificação e alienação da

pessoa (FERNANDES, 2001).

Outra definição de conformismo

é apresentada por Agnes Heller (1972), e exposta por Patto (2008), segundo esta

filosofa, o conformismo ocorre quando

na cotidianidade os indivíduos vivem uma estereotipia dos papéis sociais, de

modo que assumem de forma acrítica as normas dominantes, e limitam-se ao

cumprimento dos papéis impostos. A resistência,

nesse caso, é a recusa do papel, a não aceitação da alienação e o

estabelecimento do conflito. Sendo que o conflito é uma insurreição moral e uma

rebelião sadia contra o conformismo.

No caso do grupo

focal feminino o conformismo vai

aparecer pela naturalização das relações, negação das diferenças de gênero

dentro da igreja e aceitação do papel atribuído a mulher. Isso se nota na fala

de Clara que diz “[...] eu

não consigo ver tanto essa figura machista dentro, pelo menos da comunidade que

participo e já tive oportunidade de participar de outras, dentro da igreja.

Pelo contrário, eu vejo um novo tempo”. Enquanto as demais apontavam inúmeros

casos de machismo que vivenciaram ou que percebem dentro da igreja, seja na

estrutura, na liturgia, nas pessoas ou nos movimentos, Clara não consegue

perceber essas situações. Para ela a mera existência de mulheres em cargos de

coordenação é uma prova de que se instaurou “um novo tempo” na igreja, sem

desigualdades de gênero.

Em outro momento,

Clara afirma que “Vejo que nenhuma de nós é

insubstituível, mas Deus nos chama a agir dentro da igreja do jeito que somos,

com nossas características, nossa feminilidade, nossas limitações [...] O

senhor designou uma missão especial a Maria como mãe, e confia uma missão

especial para nós como mulheres, aquelas que tem vocação ao matrimônio, para

criar homens e mulheres, homens de modo geral. Gerar novas vidas e educar novas

pessoas”. Ela, tal qual os homens, reconhece a importância

da participação da mulher na Igreja, mas essa deve ocorrer na perspectiva da

sua feminilidade e maternidade.

Todavia, essa ideal de “Verdadeira mulher” remete somente as

atitudes associadas a maternidade, mas em termos de aparência o que se valoriza

é uma dessexualização da mulher, lembrando que o recato é um dos pilares da

Representação Social do eterno feminino. Ana diz que “[...] parece que quando a mulher é ministra da palavra ela se

descaracteriza, ela deixa de passar batom, diminui o tamanho do brinco, faz um

penteado mais politicamente correto, prende o cabelo, é uma masculinização da

mulher”. Evidente que não concordamos que uma mulher seja mais ou menos

feminina por que usa um batom ou um brinco, mas o significado social desses

símbolos está vinculado a exaltação da sua sensualidade. Do mesmo modo quando

olhamos para as vestes dos ministros percebemos que, dentre outras coisas, seu

objetivo é esconder o corpo de quem usa a bata. Assim, discordamos que haja uma

masculinização da mulher dentro dos ministérios, mas sim a sua dessexualização,

pela ocultação do corpo, aproximando-se o máximo possível da imagem virginal de

Maria, na perspectiva da dicotomia entre santidade e sexualidade.

E nesse debate sobre conformismo

e resistência é preciso trazer

presente o aspecto da linguagem, que em vários momentos do debate aparece ora

como instrumento de dominação e ora como forma de libertação. Silvia Lane

(1989), discorre sobre o papel da linguagem na formação dos indivíduos e

desenvolvimento do pensamento, enfatizando que através dela ocorre a mediação

entre sujeito e mundo e seu processo de socialização, de modo que a palavra é

uma arma de poder. Montserrat Moreno (1999), diz que “A linguagem reflete o

sistema de pensamento coletivo, e com ele se transmite uma grande parte do modo

de pensar, sentir e atuar de cada sociedade” (p.16). Segundo esta autora através da linguagem as

meninas e os meninos vão aprendendo desde cedo o seu lugar na estrutura social.

Silvia Lane (1989), afirma que a Linguagem “reproduz através dos significados

das palavras articuladas em frases os conhecimentos — falsos ou verdadeiros — e

os valores associados a práticas sociais que se cristalizaram” (p.32).

Diante da importância da linguagem no processo de constituição

e formação dos indivíduos serão elencadas algumas falas que mostram a linguagem

como instrumento do conformismo ou da

resistência: Madalena em um dos seus

relatos diz “Tem machismo em todo lugar

na Igreja. Um exemplo é a resposta na oração eucarística pelos falecidos: A

gente diz ‘Lembrai-vos ó pai de vossos filhos’. Mas se algum dia a gente falar

assim ‘Lembrai-vos ó pai das vossas filhas’ os homens vão tudo se doer. ‘Não,

mas tem que dizer os homens’. Mas as mulheres ficam caladas, pois se sentem

contempladas...”. Segundo Montserrat Moreno (1999) é justamente essa

generalização ao masculino que aprendemos na escola, nos conformamos a ela e

levamos para o resto de nossas vidas, se não houver questionamento.

Ana relata uma situação de resistência

em que a linguagem aparece: “Na vida

religiosa nós também temos muito isso, nós mulheres deveríamos viver em

sororidade, mas ainda nos é imposto o modelo de Fraternidade. Fraternidade é

pra homem, eu nunca vou ser frei! (Risos) mas tem sido feito um caminho de

valorização da identidade feminina dentro da vida religiosa, mas mesmo na

congregação quando a gente fala ‘ah, vamos viver em sororidade[1]’,

a irmã já comenta ‘essas ativistas’ (Risos) ”. A adoção do termo sororidade

na vida religiosa é uma denúncia da imposição de modelos masculinos as

mulheres, mas também é o posicionamento delas dizendo que não vão mais aceitar

isso. Todavia, assim como no primeiro relato as mudanças vêm acompanhadas de

oposição.

E esse será uma característica recorrente nos relatos do

grupo: A resistência a dominação

provoca oposição, Vera contou uma história que ilustra isso: “Eu trabalhava em um local e nós preparamos

um encontro de formação, dividimos as tarefas, e uma irmã ficou de fazer a

oração. Ninguém esperava que o Bispo fosse aparecer no encontro, quando ele

chegou o pessoal da comunidade chegou pra irmã e disse que ela não precisava

mais fazer a oração, pois o bispo estava lá e iria fazer. A irmã puxou a oração

assim mesmo, o pessoal ficou acenando pra ela sentar, porque iam chamar o

bispo, mas ela fingiu que não via. Quando acabou o encontro ela deu a benção

final e deixou o bispo sentado”. Nessa história percebemos dois movimentos

diferentes: da irmã que se nega a ser silenciada e das pessoas, da própria

comunidade, que buscam silenciá-la para permitir que o homem fale. O mesmo

ocorre quando se pensa no ministério da palavra, em que aparentemente, no

imaginário das pessoas somente há motivos para uma mulher falar ou estar à frente

da comunidade se não houver um homem que possa desempenhar esse papel.

Portanto, no plano das crenças as mulheres acreditam na

existência da “verdadeira mulher”, mas negam a superioridade masculina.

Apresentam atitudes de resistência ou

conformismo as situações de

dominação. Mas cabe o questionamento: como elas se sentem dentro da igreja?

Alguns relatos feitos por elas nos dão uma compreensão disso:

Simone demonstra em sua fala que estar na Igreja, mas

especificamente dentro da Renovação Carismática Católica, é algo que lhe causa

mal-estar e dor.

Simone:

Nos últimos anos o local que eu mais

senti preconceito por ser mulher foi dentro da Renovação Carismática e muito

pesado. [...]. Em vários momentos eu me senti, como mulher, completamente

ferida. [...]E isso me faz repensar sobre estar em um movimento coordenado por

homens machistas que tratam dessa forma a mulher. Porque eu venho de uma

cultura, conheci padres e bispos que são extremamente pró-mulher. “Vamos lá,

poxa vida, vamos empoderar as mulheres! ”. Então porque um coordenador de um

segmento da igreja católica vai diminuir as mulheres? É um dos lugares que eu

ainda me sinto bem (Suspiro) “arrr”.

Isabel, por sua vez, aparenta ter um

sentimento de desvalia.

Isabel:

Então como ministra da palavra, apesar de

que eu vim de uma comunidade extremamente feminina, há diferenças quando o

ministro é homem ou mulher. Vejo diferença no que as pessoas comentam “Hoje é o

fulano que vai celebrar”, por mais que gostem muito da minha pessoa (Risos de

todas), mas o “O” é forte, muito forte. Ou então já me disseram assim ‘Nossa,

você é uma excelente ministra da palavra! Apesar de ser uma mulher’. Entendeu?

“Apesar de ser uma mulher”. Então você se surpreende com as falas machistas das

pessoas.

Em outro trecho da entrevista Alice

comenta que hoje é mais perceptível a presença de homens nas coordenações das

comunidades, mas que essa é uma realidade nova e indaga o que houve com as

mulheres. A essa questão Simone responde que:

Simone: Não sei se as mulheres saíram ou

se os homens voltaram, acho que as duas coisas. Tiro por mim, já levei tanta

lapada na igreja, digo isso como mulher, por esse prisma machista, foi tanta

coisa que uma hora cansa. As pessoas me chamam para ajudar ‘ah vamos fazer isso,

ajuda na pastoral, entra para a liturgia’ e eu digo ‘Não!’. Estou cansada. Cansada como mulher de

trabalhar, trabalhar e levar pancada (Estalou os dedos produzindo o som de

chicotadas). [...]. As mulheres estão no momento de sentar, observar, tomar um

fôlego e voltar. Isso é importante.

Simone demonstra tal nível de

sofrimento que não consegue mais envolver-se em trabalhos pastorais. Diante

desses relatos é importante trazer a discussão de Bader Sawaia (2001), sobre o

sofrimento ético-político decorrente da Dialética inclusão/exclusão. Segundo

esta autora:

O sofrimento ético-político

abrange as múltiplas afecções do corpo e da alma que mutilam a vida de diferentes formas. Qualifica-se pela maneira como

sou tratada e trato o outro na intersubjetividade, face a face ou anônima, cuja dinâmica, conteúdo e

qualidade são determinados pela organização social (p.22).

Deste modo, o sofrimento ético-político é a expressão da

dor decorrente de ser tratado como inferior, sem valor ou subalterno. Bader

Sawaia (2001), afirma que:

[...] Conhecer o sofrimento ético- político é analisar as formas sutis de espoliação humana por trás da

aparência da integração social, e, portanto, entender a exclusão e a

inclusão como as duas faces modernas de velhos, e dramáticos problemas - a desigualdade

social, a injustiça (p.

24).

A adoção do termo Dialética

inclusão/exclusão é a compreensão de que esses dois processos não são isolados,

mas cada um contribui a seu modo para a manutenção da desigualdade. Para

explicar esse conceito Bader Sawaia (2001), remete-se a concepção marxista de

que o capitalismo, para se manter, necessita que haja miséria e servidão.

Justamente essa é a ideia central para a compreensão dessa dialética,

pois,

[...] a sociedade inclui o

trabalhador alienando-o de seu esforço vital. Nessa concepção a exclusão perde

a ingenuidade e se insere nas estratégias históricas de manutenção da ordem

social, isto é, no movimento de reconstituição sem cessar de formas de

desigualdade, como o processo de mercantilização das coisas e dos homens e o de

concentração de riquezas, os quais se expressam nas mais diversas formas:

segregação, apartheid, guerras, miséria, violência legitimada.

Apesar da teoria remeter-se a

inclusão/exclusão dos trabalhadores dentro do modo de produção capitalista, é

possível fazer paralelos entre essa situação e a vivenciada pelas mulheres

dentro das comunidades. As falas tanto dos homens, quanto das mulheres insinuam

que dentro da Igreja há a valorização de um tipo de mulher, que é aquela que

corresponde ao ideal do feminino cristão, essas são incluídas no processo, lhe

são delegadas funções e atribuições e adquirem certo status. Em contrapartida

as que não se adequam ao padrão são excluídas. Apesar de que mesmo as mulheres

de status possuem um campo de atuação limitado, de acordo com a hierarquia da

Igreja. E em ambos os casos o sofrimento ético-político está presente.

Considerações finais

A partir de todo o referencial teórico e análise dos dados,

conclui-se que a Igreja Católica, enquanto instituição social, contribui direta

e indiretamente para a perpetuação da cultura machista. Isso ocorre através da

reprodução de estereótipos de gênero, representação da mulher na Bíblia e seu papel

dentro da Igreja. O Concílio Vaticano II colaborou para uma mudança de

paradigmas dentro da IC, contudo, o caminho a ser percorrido é longo, e a

proposta de Aggiornamento[2],

continua sendo fundamental. A análise da organização da IC nos leva a postular

a ideia de um Machismo estrutural, que

para além da cultura está cristalizado em dogmas, normas e na própria

hierarquia. A CNBB, assim como o Papa Francisco, baseados na doutrina social da

IC, têm assumido posicionamentos críticos diante das realidades sociais do

Brasil e do mundo, porém, os passos têm sido curtos quando se trata de repensar

a própria caminhada da Igreja, as relações de poder e as relações de gênero.

Todavia, se a hierarquia pouco avançou nesses aspectos, as

leigas e leigos avançaram menos ainda. Tem ganhado força correntes conservadoras

dentro da IC, saudosas do período pré-conciliar, que vão de encontro às

mudanças paradigmáticas dentro da Igreja. Esses movimentos, apesar de serem

liderados por um clero conservador, são sustentados por leigas e leigos de boa

vontade, que abrem mão do que até hoje foi conquistado e aproximam-se cada vez

mais de uma Teologia do Desterro. Tais segmentos, que anteriormente limitavam-se

a silenciar diante das situações de opressão, hoje defendem em altos brados o

opressor. E a participação das mulheres, no interior desses segmentos, é

baseada no código de submissão, constante nos escritos atribuídos a Paulo, de

modo que são valorizadas a submissão, o silêncio, a mansidão e as demais

características que compõem o ideal do feminino-cristão/eterno feminino.

Contudo, mesmo no meio das Comunidades Eclesiais de Base, que

atuam na perspectiva da Teologia da Libertação (TL), apesar de ser encontrado

um discurso crítico quanto às diversas formas de opressão, ainda estão presente

elementos da cultura machista. Além disso, a partir do mapeamento da atuação

das mulheres nas comunidades católicas da periferia de Boa Vista, verificou-se

a reprodução do modelo patriarcal vigente na sociedade, bem como a divisão

sexual do trabalho baseada nas supostas características inerentes ao feminino e

masculino. Com isso, se reforça as afirmações de Ivone Gebara de que a TL se

propõe a pensar diversas situações de dominação e exclusão, mas se cala diante

das dominações de gênero. No interior dessas comunidades, ainda que não seja

tão forte como em movimentos conservadores, as mulheres sentem e percebem

situações de machismo, relatam sentimento de desvalorização, rebaixamento e

silenciamento. Porém, há atitudes de resistência

frente a essa realidade. No entanto, quando se trata do machismo estrutural, há

o conformismo com o que está dado

como certo. Todos esses apontamentos são, em alguma medida, decorrentes da marginalização

das Teologias Feministas da Libertação e da cultura machista impregnada na

estrutura.

As ordens religiosas, na contramão do conservadorismo, têm

assumido posicionamentos críticos frente a toda essa realidade, o que se deve

em grande parte a formação religiosa que ocorrem nas faculdades de teologia e

filosofia, orientadas por uma perspectiva libertadora, havendo inclusive

elementos das Teologias Feministas. E apesar desses grupos terem uma atuação

limitada pela hierarquia de poder, se apresentam hoje como comunidades de

resistência. Outros sinais de esperança

são encontrados em ações pontuais da parte do clero, das irmandades religiosas,

e das leigas e leigos, que questionam tais situações e colaboram para o

empoderamento feminino. Porém, não há trabalhos sistemáticos nesse sentido.

Sendo assim, se torna fundamental o fortalecimento e realização de ações dentro

da Igreja que discutam sobre as questões de gênero, e o primeiro passo é a

superação do medo em relação a essa temática. Debates, grupos de estudo, busca

de parceria com movimentos feministas, formação da pastoral da Mulher na

Diocese de Roraima, são exemplos de atitudes concretas que podem colaborar para

uma mudança na realidade.

Outra questão que certamente pode

contribuir para a quebra dessas relações de poder é a ordenação feminina. No

entanto, somente isso não é suficiente. Uma verdadeira reforma política deve

ocorrer no âmbito da IC, com a valorização das diferentes vocações, fim das

restrições de gênero, reorganização da estrutura, etc. Nesse processo, todos

devem ser envolvidos, não somente o clero. A forma como isso pode ocorrer é uma

incógnita, mas o fato é, enquanto a estrutura não mudar, não se pode falar de

igualdade dentro da Igreja Católica[3].

Referências

AZEVEDO, Dermi. A Igreja

Católica e seu papel político no Brasil. Estudos Avançados,

v. 18, n. 52, p. 109-120, 2004 .

BEOZZO, José Oscar. O concílio vaticano II: etapa

preparatória. In. LORSCHEIDER, Aloísio et. al. (org.) Vaticano II: 40 anos depois. São Paulo : Paulus, 2005.

BÍBLIA

SAGRADA. Edição Pastoral, São Paulo: Paulus, 1990.

CANDIOTTO, Jaci de Fátima Souza. Maria: duas leituras a partir da teologia feminista. Curitiba: Champagnat, 2011. Disponível em http://www.pucpr.br/eventos/congressoteologia/2011/

Acesso em 10 de fevereiro de 2016.

CENSO DEMOGRÁFICO 2010. Características

gerais da população, religião e pessoas com deficiência. Rio de Janeiro: IBGE,

2010. Disponível em <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf>

Acesso em: 13 de fev. de 2016.

DRUMONT, M. P. Elementos

para uma análise do Machismo. Perspectivas.

São Paulo, v. 3, p. 81-85, 1980.

FERNANDES,

Natalia A. Morato. O conceito de resistência em Benjamin e Adorno. Estudos de Sociologia, v. 6, n. 10,

2001. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/106911>

Acesso em 20 de julho de 2016.

GUARESCHI, Pedrinho

Arcides. Ideologia. In:

JACQUES, M. G. C.; STREY, M. N.; BERNARDES, N. M. G.; Et al. (Org.). Psicologia Social

Contemporânea - Livro Texto. 13. ed. Petrópolis, Vozes, 2010. p. 89-103.

GEBARA, Ivone. “Ordenação

de mulheres? Para qual Igreja e com qual teologia?”. Jornal Fraternizar. Edição 119, Junho 2016. Disponível em <http://www.jornalfraternizar.pt/textos_de_ivone_gebara.htm>

Acesso em 26 de julho de 2016.

HIRATA,

Helena; KERGOAT, Daniele. Novas

configurações da divisão sexual do trabalho. Cad.

Pesqui., Dez 2007, vol.37,

no.132, p.595-609. ISSN 0100-1574

LANE, Silvia T. Maurer. O que é Psicologia social? Coleção

primeiros passos. São Paulo: Brasiliense, 1994.

LANE, Silvia Tatiana

Maurer. Linguagem, Pensamento e Representações Sociais. In: LANE, Silvia T. M.; CODO, Wanderley. (Orgs.). Psicologia social: o homem em movimento. 8ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1989.

LORSCHEIDER, Aloísio. Linhas mestras do Concílio

Ecumênico Vaticano II In. LORSCHEIDER, Aloísio et. al. (org.) Vaticano II: 40 anos depois. São Paulo : Paulus, 2005.

MORENO,

Montserrat. Como se ensina a ser menina

– o sexismo na escola. São Paulo: Moderna; Campinas: UNICAMP, 1999.

NERI, Marcelo Cortes;

MELO, Luísa Carvalhaes Coutinho de. Novo Mapa das Religiões (New Map of

Religions) - DOI: 10.5752/P.2175-5841.2011v9n23p637. HORIZONTE - Revista

de Estudos de Teologia e Ciências da Religião, Belo Horizonte, p. 637-673, dez.

2011. ISSN 2175-5841. Disponível em: <http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/article/view/P.2175-5841.2011v9n23p637/3227>.

Acesso em: 13 de fevereiro de 2016

PATTO, Maria Helena Souza.

Vida cotidiana e preconceito. Notas a partir da antropologia marxista de Agnes

Heller. In. CROCHÍK, José Leon. Perspectivas

teóricas acerca do preconceito. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008.

pp.09-25.

SAWAIA, Bader. O

sofrimento ético-político como categoria de análise da dialética

exclusão/inclusão. In. SAWAIA, Bader (Org.).As

artimanhas da exclusão: uma análise ético-psicossocial da desigualdade.

Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 7ª ed.

TRAD, Leny A. Bomfim.

Grupos focais: conceitos, procedimentos e reflexões baseadas em experiências

com o uso da técnica em pesquisas de saúde. Physis,

v. 19, n. 3, p. 777-796, 2009.

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo

Silva. Introdução à Pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa

em educação. São Paulo: Atlas, 2011.

YOUCAT – Catecismo

Jovem. 1ª ed. Portugal, Paulus, 2011.

[1] Os grupos focais ocorreram no mês de junho de 2016, e

neste período havia apenas a possibilidade de que uma comissão para estudar a

possibilidade do diaconato feminino fosse criada. Em agosto do mesmo ano esta

comissão foi formada.

[1] YOUCAT- é a

denominação dada ao catecismo jovem da Igreja Católica, o nome é o resultado da

abreviação e junção da expressão inglesa “Youth Catechism”.

[1] Concílio

Ecumênico Vaticano II: O Concílio é uma instância deliberativa, convocada e

presidida pelo Papa onde participam os Bispos com Dignidade Episcopal. Após o

CVII houveram profundas transformações na Igreja Católica, que ainda vivia

preceitos estabelecidos na idade média e em períodos anteriores a ela. Devido a

isso se pode dizer que há uma Igreja pós-conciliar, mais aberta ao mundo e que

assume o papel de Igreja como Povo de Deus.

[1] Náiades da Mota Lima,

Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Roraima. E-mail: naiades.mota@hotmail.com

[1] Fraternidade

vem de frei, que significa irmão, o correspondente feminino para frei é ‘Soror’

(Não freira), que significa irmã.

[2] Uma das palavras que inspirou o CVII foi a palavra italiana Aggiornamento, que pode ser traduzida como ‘Colocar-se em dia’ e ‘atualizar-se’ (BEOZZO, 2005). Contudo, segundo Lorscheider (2005), ela não significa sujeição, pacto ou nivelamento com o mundo de hoje, tampouco adaptação ou absorção da modernidade, pelo contrário, Aggiornamento quer dizer: inserir-se no mundo para ajudá-lo, mas respeitando sua autonomia relativa.

Recebido 22/04/2018. Aceito para publicação 22/04/2018.